ここから本文です。

更新日:2023年11月30日

令和5年度「くろもんトピックス」(11月)

くろもんまつり(11月25日)

くろもんまつりの様子を紹介します。4年ぶりの開催となりましたが、大盛り上がりの「くろもんまつり」となりました。保護者の皆さん、地域のみなさん、玖島中学校のみなさん本当にありがとうございました。

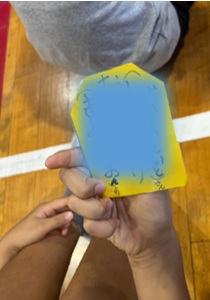

玖島中学校2年生が、くしマルシェの株券の販売も行いました。

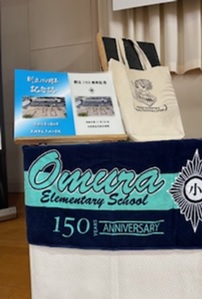

創立150周年記念誌やトートバッグ、タオルの当日販売はあっという間に売り切れました。

大村ケーブルテレビも撮影に来られました。

中学生も職員も販売のお手伝い。

「昔遊びコーナー」健全協のみなさんが、竹馬や竹とんぼ、缶ぽっくり、リーム回しを教えてくださいました。

玖島中吹奏楽部の演奏、とても上手でした。

スタッフのみなさん、計画・準備・当日の仕事、後片付けと本当にありがとうございました。

すべてが終わった後、売り上げの計算中です。

くろもんまつり(11月25日)

くろもんまつりの様子を紹介します。

オープニングアクト(「ソーラン節」6年生)

会場内は満員御礼。

バスケットボールクラブの出し物。

大村獅子舞の演技

運動場の販売ブースも長蛇の列ができ、大盛況です。

焼き鳥、フランクフルトコーナーも大賑わいです。

くろもんまつり(11月25日)

くろもんまつりの様子を紹介します。

玖島中学校の1年生が、くろもんまつりのスタッフとして参加してくれました。とても頼もしい先輩たちです。

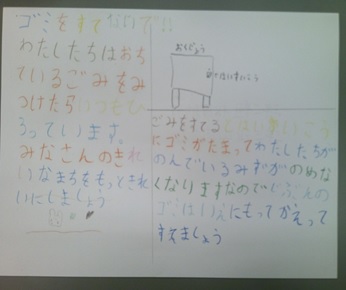

家からごみ拾いをしながら学校へ「ゴミ0運動」の取組、ナイスアイデアですね。

親子で歩きながら、ごみを拾ってきてくれました。

予想していたより、ごみは少なかったようです。少ないということは、いいことですね。

大村小学校区健全育成協議会(健全協)や民生児童委員のみなさんも、たくさん参加してくださいました。

いよいよ、オープニングイベントのスタートです。

宮﨑PTA会長あいさつ

校長あいさつ

くろもんまつり(11月25日)

11月25日(土)晴天に恵まれ、4年ぶりの「くろもんまつり」が開催されました。天気予報では、気温が低いとの予想でしたが、思っていたよりも寒さを感じることはありませんでした。前日の準備や朝からの準備と、くろもん委員のみなさんが積極的に動いてくださり、充実した楽しい「くろもんまつり」となりました。くろもん委員のみなさん、計画・準備・実践と本当にありがとうございました。

前日、ステージ飾りを行いました。

紙花もきれいに整えて、飾ります。

当日の朝日です。とてもきれいで、4年ぶりの「くろもんまつり」を祝っているかのようでした。

早くからテントを立てたり、机の準備をしたりと、保護者のみなさんも「感じて動く」。本当に頼もしいです。

焼き鳥やフランクフルトを焼くための準備をしています。

家庭科室では、「にゅうめん」や「カレーライス」の準備をしています。

お父さんたちが、焼き始めました。

大会本部テントに、看板を設置し、準備完了!!あとは本番を待つのみです。

「学ぶ子」

2学期も残り1か月を切りました。学習もがんばっています。がんばっている様子を紹介します。12月に入ると、「大村市学力テスト」を実施します。

5年算数科「平均」の学習

道徳の学習(5年)

音楽の学習、リーコーダーで演奏しています。(3年)

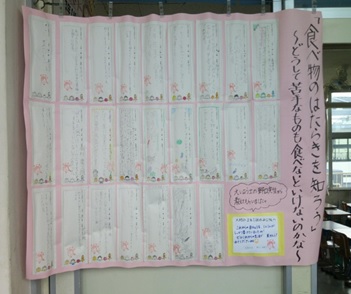

「食べ物の働きを知ろう」(3年)栄養士の野口先生と学習したことの感想が掲示されています。

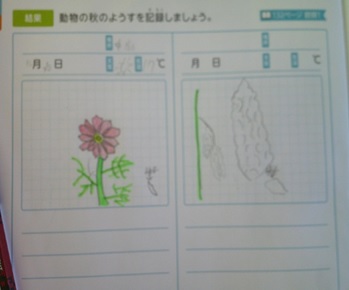

秋から冬へ(植物の成長)

11月8日は立冬。暦の上では冬の始まりです。11月22日は「小雪」で、雪が降り始めるころと言われています。しかし、しばらくの間、暖かい日が多く「小春日和」が続いていました。学級園のコスモスもまだまだ咲いています。そして、9月に種を蒔いた大根も大きく成長してきました。これから寒くなってきます。体調管理に気を付けていきたいですね。

6年生の学級園。ピンクや白のコスモスが咲いています。

大根が大きくなってきました。

9月に種蒔きした「キャベツ」です。今から葉っぱが巻いていき、玉になっていきます。

スナップエンドウやグリーンピースも大きく成長し、ツルが巻き付いて上に伸びてきました。

ワタもまだまだできています。

[感じて動く」「気づく子」

今回も、学校生活でみんなのためにがんばっている人の紹介です。

昼休みに「また、ごみ拾いをしてきます」と職員室に声をかけ、ごみ拾いをしている3年生です。

正面玄関のマットのごみを取ってくれている2年生と3年生。

入り口の看板をもとに戻してくれている4年生。

トイレのスリッパ並べをしている1年生。

スリッパ並べをしている2年生

1年生が落ち葉やドングリを集めて葉っぱのお皿に盛りつけていました。おままごと(家族ごっこ)かな?

縄跳びをがんばっている1年生。

学習の様子

1年算数科「ひき算」繰り下がりのあるひき算の学習をしています。

2年生活科「町探検」でお店の人にインタビューする練習をしています。

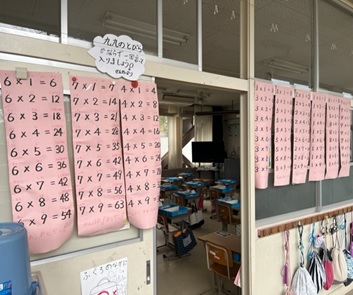

2年算数科「かけ算」6の段のかけ算を学習しています。

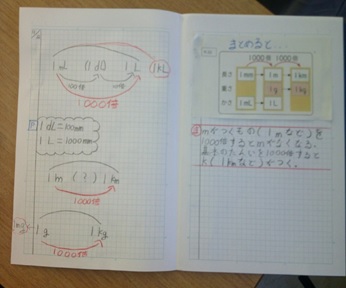

3年算数科「長さや重さの単位」「K(キロ)」や「m(ミリ)」の意味について学習しています。

わかりやすくノートにまとめています。

5年算数科「単位量当たりの大きさ」

6年理科

ゲーム集会

11月22日、運動場に全校みんなが集まって「ゲーム集会」がありました。集会委員会が企画し、「じゃんけん列車」を行いました。じゃんけんをして、負けた人が後ろに並んでいき、どんどん列車が長くなっていきます。全校みんなで楽しい活動となりました。これからも、みんなで楽しい学校を創っていきます。

ゲームの説明

しっかり説明を聞いています。

どんどん列車が長くなってきました。

1年生も6年生もみんな楽しそうです。

3年生理科の学習

虫眼鏡を使い日光を集める学習をしていました。日光を集め黒い紙の上に小さな丸(光のかたまり)をつくると、けむりが出てきました。みんな興味津々で実験を行っていました。

虫眼鏡を使って、日光を集めています。

アルファベットの黒い部分に光を集めると、けむりが出て穴があきました。

みんな楽しそうです。

素敵な笑顔です。

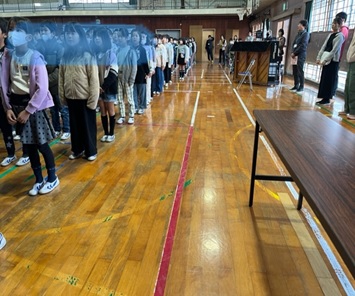

創立150周年記念式典

式典は45分間でしたが、子どもたちはよい姿勢で話を聞いたり、大きな声で歌を歌ったり、呼びかけを言ったりと、素晴らしい態度で参加することができました。さすが「感じて動く」ことができる大村小のみんなです。これからも学校や地域を愛する心を育てていきます。

式典が始まるまで静かに待っています。

たくさんの来賓の方が出席してくださいました。

姿勢もばっちりです。

記念品贈呈、実行委員長から校長先生へ目録の贈呈がありました。

お祝いの言葉

「明日に夢を」の合唱

児童代表の言葉

創立150周年記念式典

11月22日(水)晴天に恵まれ創立150周年記念式典を行いました。たくさんの来賓の方と一緒に、お祝いすることができました。式典の前の様子を紹介します。

笹山トヨ子先生の息子さんが生けてくださいました。笹山トヨ子先生は、創立100周年記念式典のときにも、花を生けてくださったそうです。きれいなお花をありがとうございます。

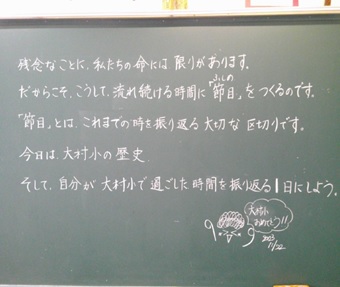

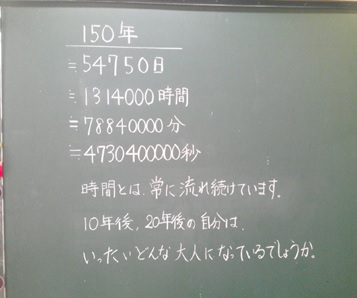

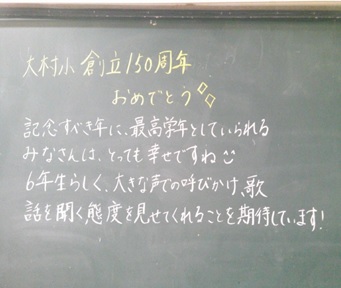

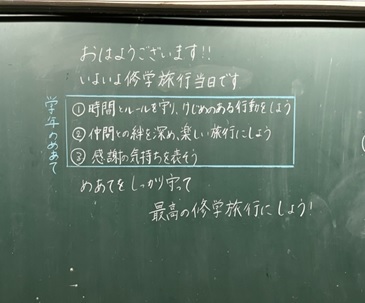

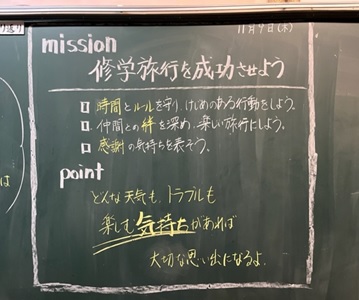

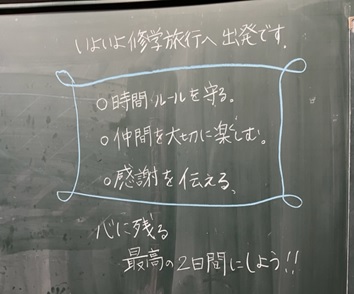

教室の黒板メッセージです。

黒門にも国旗が飾られお祝いモードに

朝日も、記念式典をお祝いしているようです。

学校の畑から収穫した大根です。2か月で大きく成長しました。

来賓の方へのお土産用として、新聞にくるんでいます。

学校生活

2学期も残り1か月を切りました。2学期のまとめに入っていきます。学習のまとめをしっかりと行っていきます。

貸し出し冊数、3万冊を突破しました。(11月20日)

廊下においてある辞典をきれいに並べてくれました。きれいに並んでいると気持ちいいですね。

生け花クラブ、笹山先生が花の名前や生け方を教えてくださいます。創立150周年記念式典のステージの花も生けてくださいました。

茶道クラブは、稲富先生から指導してもらっています。

季節に合わせた菓子です。今回は「さざんか」でした。日本の伝統文化に触れる貴重な機会です。いつもご指導ありがとうございます。

創立150周年記念式典に向けて

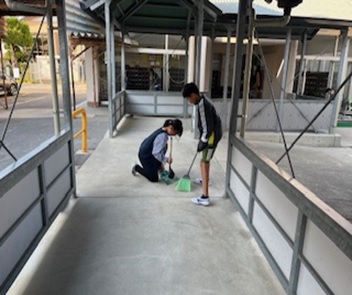

11月22日の創立記念式典に向けて、前日の午後から、5・6年生が会場準備や清掃活動をがんばりました。自分の担当箇所だけでなく、仕事を見つけ、進んで取り組み、さすが学校のリーダーという姿を見せてくれました。「感じて動く」「気づく子」の実践、うれしく思います。1~4年生も通常の清掃活動をがんばり、学校への感謝の気持ちを表していました。

玄関掃除

渡り廊下掃除

みんながんばってくれました。

記念品(デジタルサイネージ)

記念品(記念誌・クリアファイル・エコバッグ・タオル)

会場準備も完了! あとは本番を待つのみ 本番の様子は後でお知らせします。

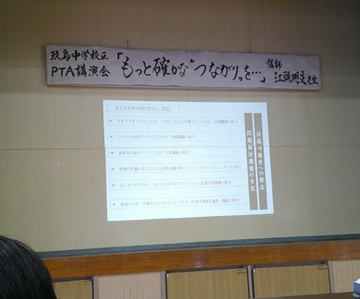

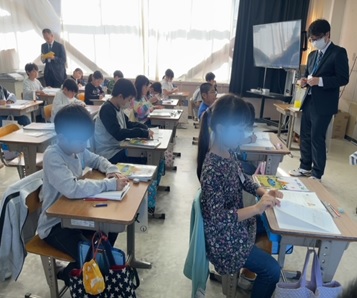

玖島中学校区PTA講演会

11月19日(日)、玖島中学校体育館で「玖島中学校区PTA講演会」が開かれました。江頭明文先生が、家庭教育や地域とのつながり、子育てなどについて話されました。親としての子どもとの関わりや躾、生活習慣の大切さなどについて、貴重なお話を聞くことができました。たくさんの保護者のみなさんに聞いていただきたいお話でした。これからもこのような講演会の機会があると思います。親自身も学ぶ姿を子どもたちに見せたいですね。

講演題は「もっと確かなつながりを・・・・」親と子の関わりの大切について学びを深めることができました。

玖島中学校の敷地内の木々は、きれいに色づいていました。

赤や黄色、とてもきれいでした。

「感じて動く」

登校中にごみ拾いをしたり、廊下のごみを集めたり、枯葉を集めたりと、自分で気づき、感じて動く子どもたちがたくさんいます。そのような姿を見ると、とてもうれしく思います。「感じて動く」ことができる子どもたちが増えていくように支えていきます。

朝から集めたごみです。あとで取ろうと思っていたのですが、そのごみに気づき、きれいにしてくれる人がいました。

「僕が集めますよ」と言って、気づいて行動に移すことができる姿、とても素晴らしいですね。

トイレのスリッパ並べをしている6年生。

自分が使ったスリッパではないスリッパも並べています。

昼休みに自主的に掃除をしている3年生。

朝から枯葉が散乱していた玄関前をきれいにしてくれる2年生です。

体育館前の落ち葉をきれいに集めてくれる3年生です。

あいさつ運動

毎月、第3金曜日に、地域のみなさんがあいさつ運動に来てくださいます。子どもたちは、たくさんの地域のみなさんに見守られて幸せですね。次の土曜日(11月25日)は「くろもんまつり」です。地域のみなさんもたくさんご参加お待ちしております。

生活委員会のあいさつ運動

雨になり、登校時間は肌寒かったですが、みんな元気に登校していました。

いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

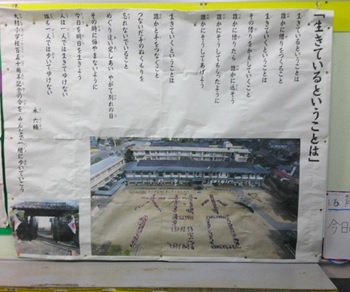

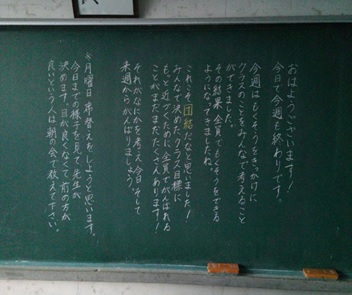

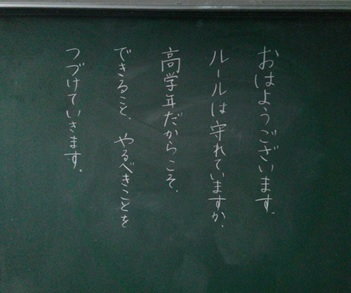

学校内の掲示物・メッセージ

学校内にある掲示物や、黒板メッセージを紹介します。掲示物も子どもたちの心を育てるために大切ですね。

学校掲示板「生きているということは 永六輔」・・・・今日を明日を生きよう 人は一人では生きてゆけない 誰も一人では歩いてゆけない

5年教室のメッセージ:子どもたちの日々の成長を認め、伸ばしてしていくメッセージ。最高学年に向けてがんばってほしいです。

6年教室のメッセージ:修学旅行が終わり、次の目標をもたせて、取り組んでいきます。

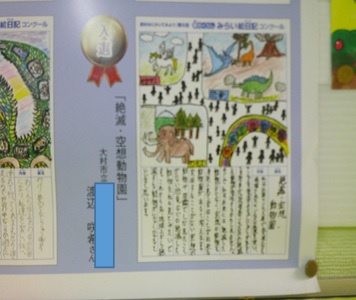

「みらい絵日記コンクール」今年度は4873の応募があったそうです。

6年生の「絶滅・空想動物園」という作品が入賞しました。想像力が素晴らしいですね。おめでとうございます。

校長室で表彰式がありました。

入賞、おめでとう!!

2年生教室の入り口の「九九のとびら」が増えています。「1の段」から「9の段」まで掲示されています。かけ算九九、全部言えるようにがんばれ!

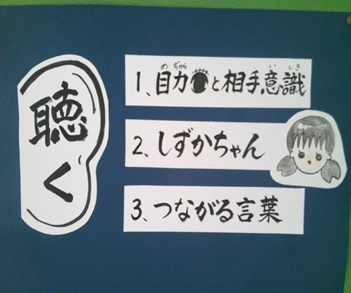

「学ぶ子」:国語の学習

今回の「学ぶ子」は、国語の学習の様子です。言葉の学習、説明文の内容を読み取る学習、漢字の学習など、様々な学習を通して、国語を適切に表現し、正確に理解する能力を育成し、伝え合う力を高めていきます。また、思考力や想像力及び言語感覚を養い、国語に対する関心を深めていきます。

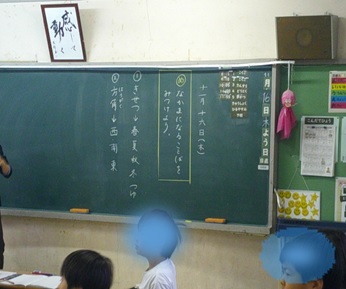

2年国語科「なかまになることばを見つけよう」

「きせつ」→「春・夏・秋・冬」、「方角」→「東・西・南・北」。語彙力をさらに広げていきます。

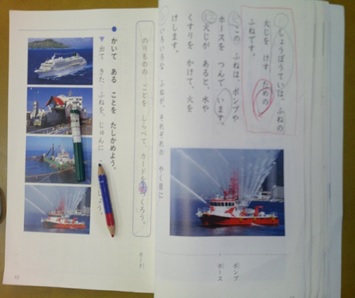

1年国語科「いろいろなふね」

教科書の大切な言葉に線を引いています。

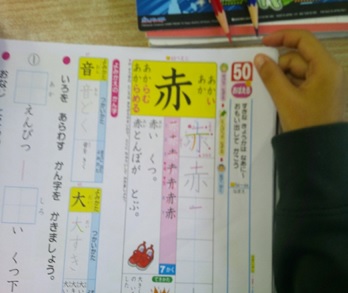

1年国語科「漢字の学習」

難しい漢字が出てくるようになりました。

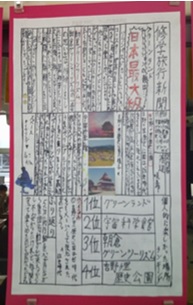

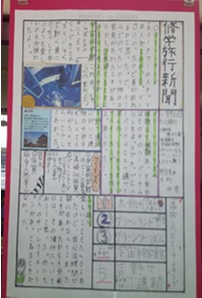

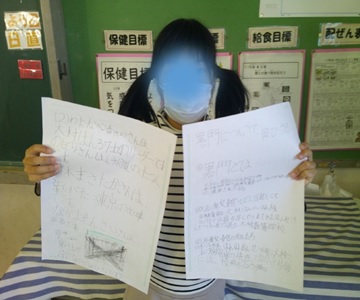

修学旅行新聞

6年生は、修学旅行で学んだことを「修学旅行新聞」にまとめました。それぞれの見学先の紹介や見学先で学んだことなどを、文だけでなく、絵や図、クイズ形式などにして、相手にわかりやすく伝える工夫をしてまとめることができています。下級生がこの新聞を読むことで、6年生になって体験する「修学旅行」が楽しみになりますね。

「気づく子」

今回は「気づく子」の紹介です。昼休みに寒さに負けず元気に運動場で遊んでいる子どもたちもいますが、ごみ拾いをしたり、学年園の整備をしたりしている子どもたちもいます。みんなのために、気づいて働いている子どもたちの姿が見られ、とてもうれしく思います。

火ばさみをもって、さあ出発。

運動場の周りのごみを拾っていました。

5年生の学年園、泥だらけになりながら、畑を耕していました。

次は何を育てるのかな?

明日は150周年記念式典

明日、10時45分から「150周年記念式典」を行います。天気も良さそうで、あまり寒くならないようです。11月20日、2回目の練習を行いました。1回目より呼びかけも歌声もレベルアップしています。全員で大村小の150歳をお祝いしたいと思います。本番当日の様子は、後日お知らせします。

静かに待っています(3年生)

全校児童607名が参加します。

全員が体育館に入ると、こんな状態です。全員姿勢よく、真剣に話を聞き、大きな声で呼びかけしたり、歌を歌ったりしています。本番も楽しみです。

児童代表の言葉

体育の学習(1年生)

1年生は1組と3組合同で、転がしドッジボールを行っていました。相手の足をねらってボールを転がしたり、転がってきたボールをよけたりしながら、みんなで楽しみながら活動していました。

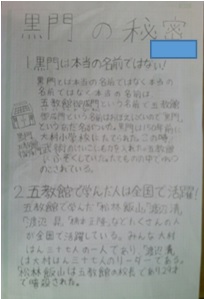

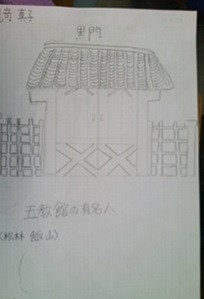

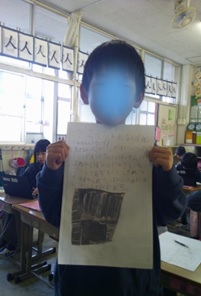

総合的な学習の時間(3年生)

3年生は総合の学習で、「黒門(五教館御成門)」について調べています。調べたことを新聞にまとめています。

「感じて動く」

学校のために、感じて動く子どもたちがいます。子どもたちのがんばりを紹介します。

環境委員会の人は、昼休みに各学級のごみを集めています。

5・6年生の委員会の取組のおかげで、学校がきれいに保たれているんですね。

掃除時間に6年生が校門周辺をきれいにしていました。

とてもきれいになりました。

昼休みにごみを集めてくれた人もいます。ありがとう!

創立150周年記念式典まで、あとわずか。

来週11月22日の「創立150周年記念式典」までカウントダウン。式典一週間前の15日、全員が体育館に集まって、式典の練習を行いました。教室から体育館まで静かに移動し、開始まで静かに座って待っていました。式典の流れの確認、歌の練習(国歌・市歌・明日に夢を・校歌)、呼びかけの練習などを行いました。初めての練習でしたが、とても上手でした。本番が楽しみです。

5年生の教室のメッセージ。

早く体育館に入った学級が静かに待っています。

説明も「目と耳と心」でしっかり聞いています。

呼びかけの練習

歌の練習、気持ちを込めて大きく口を開けて歌っています。

図工の作品

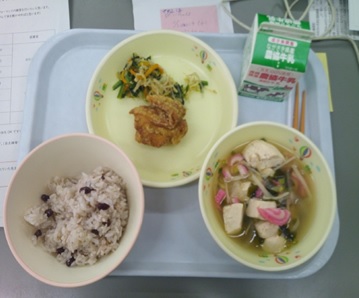

11月14日の給食は「お祝い膳」でした。なぜでしょうか? その答えは・・・「七五三」だったからです。古くから伝わる伝統行事の意味を理解し、大切にする心を育てていきたいですね。

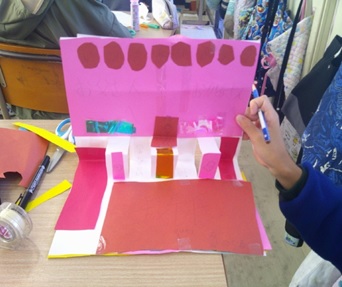

4年生の図工の学習

開くと飛び出してくる作品を制作していました。

クリスマスに関する作品が多かったです。素敵なクリスマスカードになりそうですね。

2学期も残り1か月と少し、学習もがんばっていきます。

「学ぶ子」

子どもたちの学習の様子を紹介します。

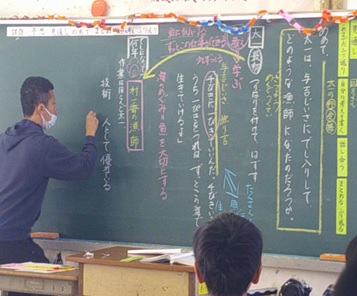

6年「海の命」:立松和平さんの作品「○○の命」シリーズの一つです。主人公の太一と父親、与吉じいさの生き方について考えを深めています。

「村一番の漁師」とは? 班で話し合いを行い、出た意見を発表しています。

学習の流れがよくわかる板書ですね。

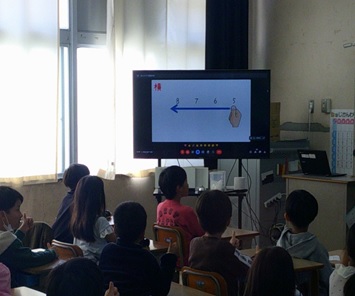

2年生「プログラミングの学習」:算数の学習の発展学習で、正三角形を作図しています。

どうやったら作図できるのか考えています。

正六角形をサイズするには、どうしたらいいのでしょう?

学ぶ子・元気な子

来週の水曜、11月22日に「150周年記念式典」を開きます。全校児童607名、全員が体育館で行う式典に参加します。全員で大村小学校の150回目の誕生日をお祝いしたいと思います。

「明日に夢を」「校歌」など、150周年記念式典で歌う歌の練習をしていました。

とてもきれいな歌声で歌っていました。

11月22日の記念式典本番が楽しみです。全員で150周年をお祝いしたいと思います。

1年生は、「秋探し」で見つけてきたドングリや松ぼっくりを使って、楽器やけん玉を作っていました。

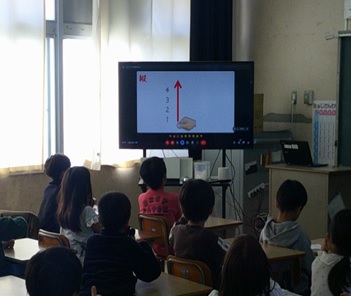

保健集会(目を大切に)

11月14日(月)保健集会がありました。今回の集会は「目について」。目の大切さや目のトレーニングなどについて、説明がありました。保健委員のみんなは、堂々とはっきりとした言葉で説明することができました。授業だけでなく、いろいろな活動を通して、表現力を育成していきます。

保健委員会のみなさん、いよいよ発表です。

みんな、緊張しながらもいい笑顔です。(表情を見せられないのが残念・・・・)

オンラインでの発表でしたが、教室の画面を真剣に見たり、聴いたりすることができました。

眼球のトレーニング(ビジョントレーニング)左右に眼球を動かします。

次は上下に移動。

新しい竹馬、ありがとうございます。

今までの昔遊びで使用していた竹馬が壊れてきていたので、民生委員の東浦地区担当の西浦福則会長さんを中心とした地域のみなさんが、竹馬を作ってくださいました。たくさんの竹馬をありがとうございます。11月25日の「くろもんまつり」での「昔遊び」で使用します。放課後に、3名の5年生が竹馬運びを手伝ってくれました。ありがとう。

西浦さん、ありがとうございます。

くろもん委員長の川上さんも手伝ってくださいました。

5年生のみんな、お手伝いありがとう!

150周年記念のトートバッグやタオルの仕分け作業をPTAの本部の皆さんが行ってくださいました。ありがとうございます。いよいよ来週22日(水)が「記念式典」。25日(土)が「くろもんまつり」です。みんなで盛り上げていきたいと思います。

4年生の掲示板です。

気づく子

ちょっと前になりますが、修学旅行の時の学校の様子です。6年生がいない学校を5年生がリーダーとなって支えてくれました。

6年生の教室です。5年生からのメッセージがたくさん掲示されていました。

宿泊体験学習の時に、6年生から同じようなメッセージをもらってうれしかったから、お返しに書いたということでした。

6年生の担当箇所のトイレ掃除も、5年生が行っていました。

とてもピカピカになっていて、とても気持ちがよかったです。

福祉体験で使った道具を自主的に運んでくれました。

「感じて動く」「気づく子」の実践ができる5年生の姿を見て、とてもうれしくなりました。

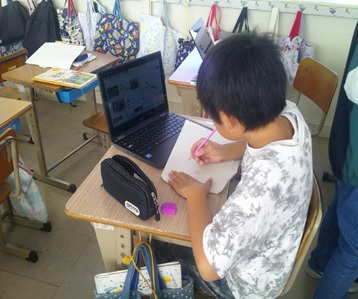

タブレット端末を使っての学習

様々な学習でタブレット端末を使って学習を進めています。1年生もタブレット端末を使って、アンケートに回答したり、漢字の学習をしたりしていました。ローマ字入力や検索の仕方、タブレットを使ってのまとめ方など、子どもたちの技能習得の速さには驚かされます。これからもどんどん活用していきます。

楽しみながら漢字の学習に取り組んでいる1年生です。

書き順の確認をしています。

書き終えたら、合っているかどうかタブレットが教えてくれます。

5年生が1年生に、タブレット端末を使ったアンケートへの回答の仕方を教えてくれました。

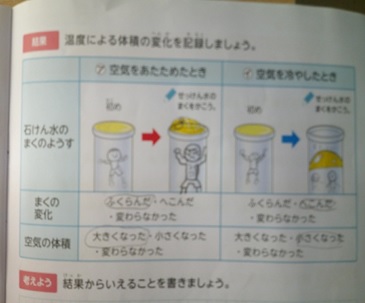

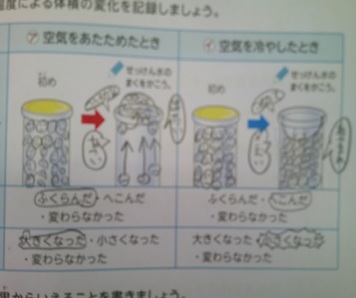

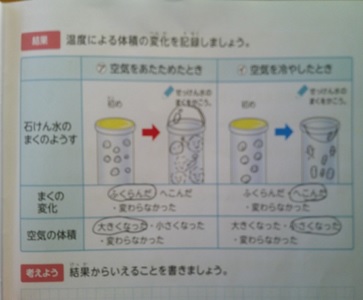

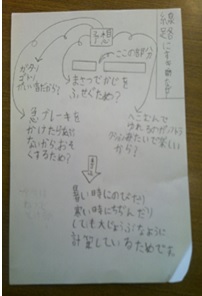

4年理科の学習(温度とものの体積)

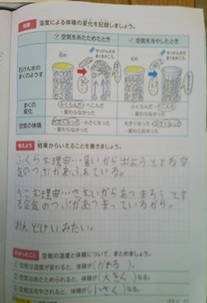

4年生の理科の学習では、空気や水、金属を温めたり冷やしたりしたとき、体積が大きくなるのか、小さくなるのか調べてまとめています。

自分なりの面白い表現でまとめています。

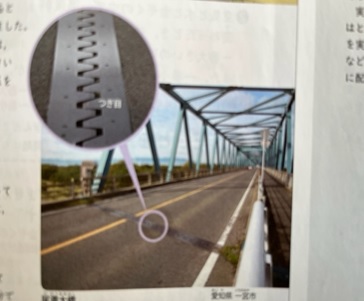

なぜ、道路(橋)には、次のような継ぎ目(金属)があるのか、調べました。また、線路のレールにもなぜ隙間があるのかということも考えました。

線路に隙間がある理由を分かりやすくまとめています。

タブレット端末を使って、調べています。

キーワードを入力したり、タブレットにまとめたりと、とても意欲的に学習に取り組んでいます。

小音会(4年生)

11月10日(金)に、4年生は市内小学生が集う「小音会」に参加しました。学校の紹介をし、校歌を歌いました。また、ワークショップ型のボディパーカッションを体験したり、大村市出身のシンガーソングライター、タナカハルナさんの美しい歌声を聴くことができました。やはり本物に触れることは大切ですね。

修学旅行(到着式)

11月9日・10日、6年生は佐賀、福岡、熊本方面へ修学旅行に行きました。2日目は雨が心配されましたが、大雨にはならず充実した活動ができたそうです。これから、修学旅行で学んだことをまとめていきます。

バスケットボールクラブのみんなが、練習の開始を待って、6年生をお迎えしてくれました。

到着式

校長先生の話

児童代表の言葉

6年生の教室の窓には、てるてる坊主がたくさん飾ってありました。土砂降りにならなくて良かったですね。

福祉体験(5年生)

11月9日・10日に、5年生は福祉体験を行いました。大村市福祉協議会の方が講師として来られ、車椅子体験や高齢者疑似体験を行いました。この体験活動で学んだんことをこれからまとめたり、学校生活に生かしたりしていきます。

車椅子体験:スロープを上ったり、下ったりする体験をしました。

ジグザグの道を進む体験

高齢者体験:特殊なゴーグルをつけて、見えにくさを体験しています。

箸で豆をつまんで、隣の皿に移しています。腕に重りをつけているので、難しそうです。

ペアで協力しながら体験することができました。

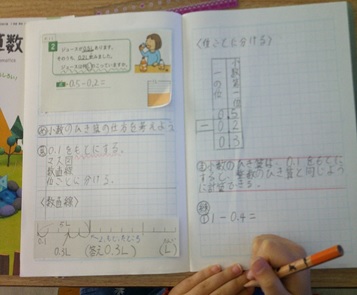

算数の学習

2年生は、かけ算の学習に入り、かけ算九九を覚えています。今が一番大切です。2年生がんばれ!!3年生は小数のたし算とひき算の学習をしています。

かけ算九九の学習。友達と九九を言い合っています。

先生のところで、5の段と2の段のチェック。

2年生の教室の入り口には、2の段と5の段の九九の表が。「九九のとびら」必ず1回言って教室に入るようです。ご家庭でもかけ算九九のサポートよろしくお願いします。

3年生は小数のたし算・ひき算の学習です。リットルますや数直線、0.1のいくつ分という考え方をもとに、考えを深めています。

ノートにも分かりやすく考え方を説明しています。

研究授業でも真剣に学習に取り組んでいます。

班での話合い。自分の考えを友達に説明し、考えをさらに深めます。

学びに向かう姿勢がいいですね。

学校の植物も模様替え

立冬が過ぎ、やっと寒くなってきて、冬らしい(秋らしい)季節になってきました。学校の植物も冬バージョンに衣替えです。

正面玄関には「ポインセチア」が。何だかクリスマスモードに突入です。

赤と緑、クリスマスカラーですね。

プランターの花も、「パンジー」に変わりました。

色とりどりパンジーが。とてもきれいですね。

ノースポールも大きくなってきました。

修学旅行(担任からのメッセージ)

修学旅行当日の6年担任からの子どもたちへの黒板メッセージです。どの学級もめあてをしっかりともたせ、修学旅行にのぞんでいますね。1日目は「佐賀県宇宙科学館」、「吉野ケ里遺跡」、「朝倉グリーンツーリズムでの体験学習」と充実した1日だったそうです。ホテルで友達と一緒にお風呂に入ったり、会話をしたりするのも楽しいでしょうね。本日、2日目はどうかな?(雨が降っていませんように・・・)

修学旅行(出発式・見送り)

本日、修学旅行2日目です。1日目は充実した学習や体験ができたようです。今日はグリーンランド。雨がひどくならないといいのですが・・・。全校のみんなで6年生を見送りました。帰ってきてからのおみやげ話が楽しみです。

みんなとてもいい笑顔です。

出発式:校長先生の話

1年生は、旗をもって見送りました。

見送りのみんなの間を通って、出発です。

学ぶ子

11月も2週目に入りました。2学期も折り返しと思っていたら、あと1か月半で2学期も終わり、冬休みです。一昨日、11月8日は「立冬」でした。暦の上では冬の始まりです。全国各地で11月の最高気温を記録したというニュースが流れています。寒暖の差が激しいですので、体調管理に十分気をつけて、これからも学習をがんばっていきます。

1年:大村公園へ探検に行った時に、見つけた葉っぱなどを飾っています。

どんな秋を見つけてきたのかな?

2年算数科:かけ算九九「5の段」の学習

2年国語科:「ビーバーの大工事」

3年社会科:「くらしを守る」

3年理科:「電気の通り道」

修学旅行

今日から、6年生は佐賀、福岡、熊本方面へ修学旅行へ出発しました。11月7日(火)に体育館で、1年生が6年生のパートナーに、手作りのお守りを渡しました。6年生はとっても嬉しそうでした。天候が心配ですが、楽しい充実した2日間を過ごしてきてほしいと思います。

チューリップの球根をいただきました。

花育活動(花や緑に親しみ、育てる機会をとおして、やさしさや美しさを感じる気持ちを育むこと)の一環として、市内造園業者の方より1年生を対象にチューリップの球根をいただきました。みんなで大切に育て、自然と触れ合う機会にしたいと思います。ありがとうございました。

大切に育てます。ありがとうございます。

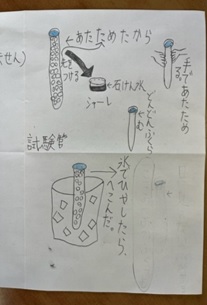

4年生理科:実験中です。試験管を両手で持っていると・・・・。

試験管の先につけた石鹸の膜が、膨らんできました。

みんな真剣な表情です。

実験結果を自分なりの表現でまとめています。

絵や文章などで実験結果をまとめたり、説明したりする力を高めていきます。

なぜ膨らんだのか、自分の考えを絵と文で説明しています。

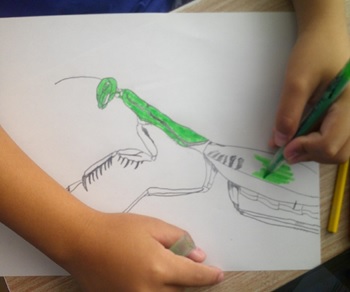

理科の学習(4年:秋を探そう)

4年生の理科の学習では、1年間の植物・動物(昆虫)などの変化を観察しています。春・夏と比べてどのような変化を見つけたのでしょう。

カマキリのスケッチ。本物のようです。動き出しそうですね。

ツルレイシ。熟して黄色になった実から、赤い種子が出ている様子を観察し、記録しています。

コスモスとツルレイシのスケッチです。葉の形をよく観察していますね。

タブレット端末で、調べたいものを見つけ、観察しています。

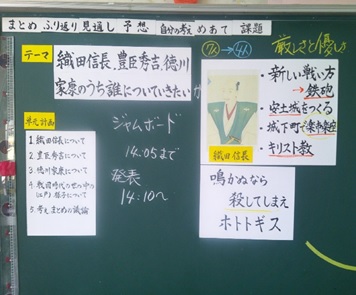

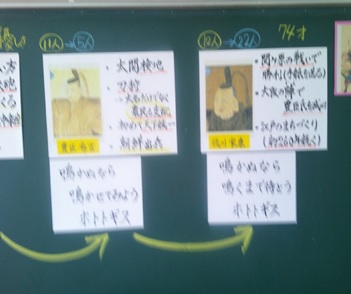

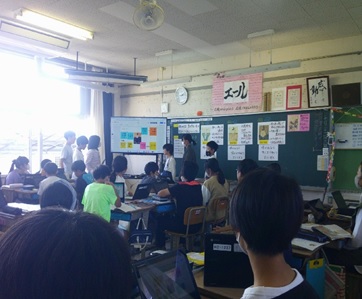

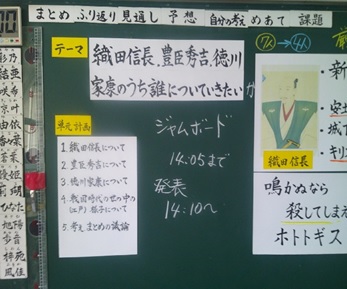

6年社会科:歴史の学習(織田信長・豊臣秀吉・徳川家康)

織田信長・豊臣秀吉・徳川家康のことについて調べ、新聞にまとめていました。図やイラスト、表を用いながら、相手に分かりやすく伝える力も大切ですね。

「気づく子」「学ぶ子」「元気な子」

毎日、子どもたちが学校で学習や生活をがんばっています。子どもたちのがんばりをいくつか紹介します。

図工が終わった後、自主的に掃除をしている4年生です。「感じて動く」実践、素晴らしいですね。

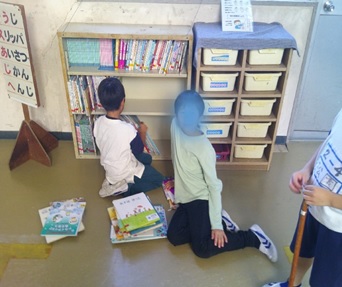

授業参観前の昼休みに本棚の本をきれいに並べている2年生。目指す児童像の「気づく子」の実践、自分で気づいて動く。こんな子どもたちをこれからも育てていきます。

1年生体育の学習。楽しそうにダンスを踊っています。

1年生道徳の学習。真剣に先生の話を聞いています。

校門前の花壇も模様替え。こちらはキンセンカ。

こちらは、ノースポール。春の花壇が楽しみです。

授業参観2日目(10月31日)

授業参観2日目は2・4・6年生の授業参観でした。

2年:「算数」かけ算

2年:「算数」かけ算

2年:「道徳」

6年:「算数」比例

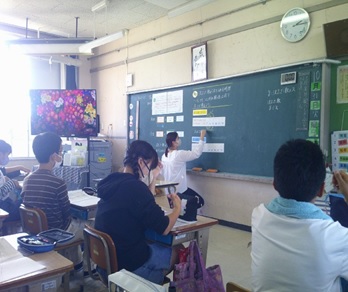

6年:「社会」織田信長、豊臣秀吉、徳川家康

どの武将のどの家来になりたい。

授業参観Part2(10月30日)

くすのき・あおぞら・おひさま・そよかぜ学級は、授業参観で「ボッチャ大会」を行いました。親子で一緒に楽しみながら活動していました。次の玖島中学校区交流会でも実施します。みんな頑張って!! 授業参観後の懇談会にも参加してくださり、ありがとうございました。

授業参観(10月30日)

授業参観1日目。1・3・5年生の授業参観でした。たくさんの保護者の方が参観してくださり、子どもたちは嬉しそうでした。(担任の先生も)久しぶりの授業参観、子どもたちの学習に向かう姿はいかがでしたか?

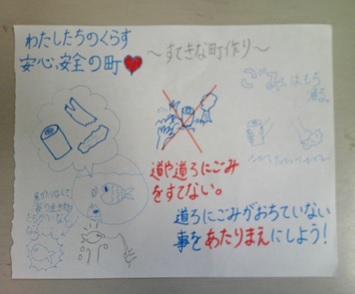

学校や地域をもっとよくするために

子どもたちは、様々な場面で「感じて動く」を実践しています。紹介します。

登校中に、通学路に落ちていたごみを拾ってくれました。

「感じて動く」。気付いたことを実践することができる子どもたち。とてもうれしいですね。

地域からごみがなくなるように、休み時間にポスターを作ったそうです。

自分たちで考え、課題に気づき、次のことを考え行動する姿、とても素晴らしいです。こんな「気づく子」「学ぶ子」「元気な子」を育てていきます。

生活委員会のあいさつ運動。気持ちのよいあいさつを実践し、地域にあいさつの輪が広がってほしいです。

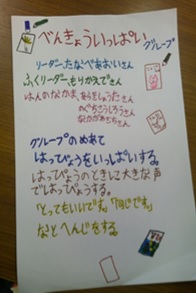

2年生が「べんきょういっぱい」グループを結成していました。発表をいっぱいする・大きな声で発表する・返事をするというめあてを立てて実践するそうです。

健全協ウォークラリー2(10月28日)

チェックポイントを通過し、たくさんのクイズに答えながら歩きます。校区の歴史について楽しみながら学ぶことができました。

第1チェックポイント「五教館御成門(黒門)」へ!

チェックポンとで問題に答えています。

草場小路、ともてきれいな五色塀が残っています。

道路の横断などでは、スタッフのみなさんが交通整理をしてくださいました。

玖島中の生徒のみなさんも、スタッフとして協力してくれました。ありがとう!!

親子でがんばっています。とても素敵なご家族ですね。

友達ととても楽しそうに歩いています。

まもなく中間点。まだまだ元気です。

健全協ウォークラリー(10月28日)

土曜日に、大村小学校区健全育成協議会主催の「第38回家族ウォークラリー大会」が開かれました。家族で参加したり、友達と参加したりした参加者は200名を超え、大変盛り上がりました。約50名の健全育成協議会のスタッフのみなさん、ありがとうございました。

秋らしい掲示がありました。

8時30分の受付開始から、たくさんの参加者が集まってきました。

大村小学校区健全協、田中会長のあいさつ

校長先生あいさつ

ファミリーチーム さあ、出発! みんながんばって!!

友達チーム

とても素敵な笑顔です。

11月になりました。2学期も折り返し。

今日から11月です。11月の異名は「霜月、神楽月、神帰月、雪待月」などがあります。霜月は、文字通り「霜の降る月」から名付けられました。明後日から3連休です。これから、だんだん寒くなってきます。手洗いやうがい、早寝・早起き・朝ごはんなどを意識しながら、体調管理には十分気を付けていきたいですね。

すべてオクラです。左が収穫したばかりのオクラ、真ん中が乾燥したオクラ、右が乾燥したオクラからとった種子です。来年この種子を育てていきます。

綿の実です。白い綿の中に種が入っています。

バケツいっぱいの綿が収穫できました。

ヒマワリとコスモスの種子も集めて、来年また育てます。

よくある質問

お問い合わせ

- 令和5年度「くろもんトピックス」(5月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(6月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(7月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(8月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(9月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(10月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(11月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(12月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(1月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(2月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(3月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(4月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(5月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(6月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(7月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(8月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(9月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(10月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(11月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(12月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(1月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(2月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(3月)

- 1学期ダイジェスト(1)

- 1学期ダイジェスト(2)

- 2学期ダイジェスト(1)

- 2学期ダイジェスト(2)

- 2学期ダイジェスト(3)

- 2学期ダイジェスト(4)