ここから本文です。

更新日:2023年3月31日

令和4年度「くろもんトピックス」(3月)

新しいスタートに向けて…(3月31日)

今日で令和4年度が終わり,週休日ではありますが,明日から新しい年度のスタートです。子どもたちは春休みのため,静かな学校ですが,先生方は新年度に向けた準備に取りかかっています。また,中庭の花々も子どもたちを待ちきれず,色鮮やかな花を咲かせています。

満開の桜をバックに,新1年生のご家族が前撮りに来られています。

令和5年度も新たな出会いとともにすてきな大村小学校をつくっていきます。

修了式・離任式(3月24日)

今日で令和4年度の学校における教育活動が終わります。3年ぶりに体育館に全校児童が集合して修了式を行いました。まず各学年の代表児童に校長先生から修了証書を渡していただきました。

校長先生からは,この一年間の子どもたちの成長と次年度の目標をしっかりもってがんばってほしいというお話がありました。

児童代表の言葉です。1年生と3年生の代表児童が,一年間でがんばったこととこれからの目標についてしっかりと述べることができました。

今日は卒業式に続き「黒門」が開きました。一年間の教育活動のまとめとともに,みんながお世話になった大好きな先生方とのお別れの日でもあります。入学や卒業を祝う黒門も今日は少し寂しそうです。

離任式では学校を転退職する20名の先生方一人一人から子どもたちに向けてお話をしていただきました。その後,代表の児童から心温まる別れの言葉をいただき,全校のみんなから見送られて退場です。

先日卒業した子どもたち同様,単退職する先生方も黒門を通って大村小学校とお別れします。

美しい歌声(3月23日)

次年度本校は創立150周年を迎えますが,今から約30年前の創立120周年を記念して作られた「明日に夢を」という愛唱歌があります。新しい音源を作ろうと,5年生が合唱しCDに焼き付けました。6年生が卒業し,次年度のリーダーとしての自覚と自信が感じられるすばらしい歌声が響きました。

そのあとは,家庭科のおやつ作りで,白玉団子をみんなで作りました。

4月に入学してくる新1年生のためにチューリップの花壇の草むしりをがんばっています。

今年度最後の給食は「にんじんしりしり」「カボチャコロッケ」「ぶたじる」でした。1年間おいしい給食を作っていただきありがとうございました。

学びを生かして(3月22日)

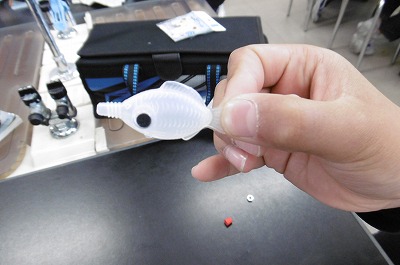

4年生は理科のまとめとして「浮沈子」を作りました。「とじこめられた空気や水」の単元で学習したそれぞれの性質を利用して,なぜ沈んだり浮いたりするのかを考え,持ち寄った材料を使って作っています。カラフルなパイントを施したり,水の量を変えて複数の浮沈子を作ったりして楽しく取り組むことができました。学びを生かしてこれからの学習も楽しんでほしいと思います。

最終週です(3月20日)

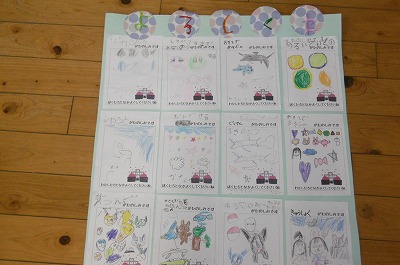

卒業式の感動の余韻がまだ残っています。今週は1~5年生にとって学校生活の最終週です。1年生はこれまで取り組んできた作品を入れて持ち帰る作品バッグに思い思いの絵を描いています。

中庭の桜の花が少しずつ咲いています。チューリップもたくさん咲き始めています。新1年生の前撮りの準備もできています。

創立150周年の取組の一つとして,正門の塗装作業をしていただきました。とてもきれいになりました。

卒業証書授与式(3月17日)

大村小学校第119回卒業証書授与式を挙行いたしました。壇上の生花は,校区内在住の笹山先生が生けてくださいました。今年で50回目です。

年に2回,入学式と卒業式にしか開かない「黒門」が今日は開きます。

卒業式が始まりました。厳粛な雰囲気の中,卒業生が入場し,証書を授与されます。

最後は保護者の皆さんと一緒に黒門を通って巣立ちます。卒業生109名のみなさん,おめでとう!

いよいよ巣立ちのとき(3月16日)

明日は卒業式,6年生の巣立ちを祝うかのように,中庭の桜の木が一番花をつけました。

最後の歌の練習です。美しい歌声が響いています。

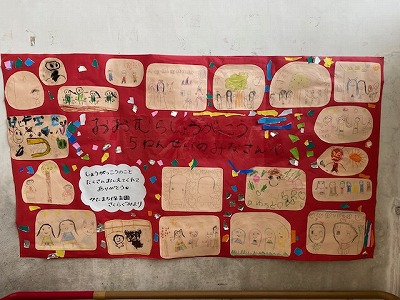

校舎内の学年掲示板は,6年生の卒業を祝うメッセージボードになっています。

今日は隣接している幼稚園で一足早く卒園式がありました。幼稚園は今月末をもって閉園となり,69年間の歴史に幕を閉じます。大変感動的な式でした。

お世話になった学校をきれいに(3月15日)

卒業を控えた6年生は,卒業奉仕作業の一つとして,6年間お世話になった学校をきれいにしようとプロジェクトに取り組んでいます。自分たちで場所を決め,協力してきれいにしてくれています。6年生の皆さん,ありがとう!

給食は,赤飯や卒業デザートなど,6年生の卒業を祝うメニューです。デザートはきれいな色の桜ケーキでした。

1年生がメッセージカードを送っていた校区内の保育園の皆さんが,お礼のお手紙を持ってきてくれて,1年生の学習の様子を見学しました。新1年生を前にして,書写の学習に取り組んでいる1年生,姿勢や鉛筆の持ち方などもばっちりです。

久しぶりの大移動(3月14日)

これまで本校では,儀式的な行事や集会活動はすべてオンラインで行ってきました。新型コロナの規制緩和が進んできている中,今週末の卒業式は在校生代表として5年生も体育館に入れて行います。また,来週の修了式,離任式は全校児童を入れて行う予定です。しかし,全校児童が体育館に入るのはほぼ3年ぶりで,初めての児童や先生方も少なくありません。今朝は各教室から学年ごとに体育館に移動し,整列をする練習を行いました。初めて行う1年生は,時間前に廊下にしっかり並んで待っています。

廊下や階段の移動も無言でできています。

全校児童が体育館に集合しました。久しぶりの光景です。集合後はミニ集会を行いました。

2年生は学年末に計画しているお楽しみ会に向けて,タブレット端末も使いながら準備を進めています。一年間で自分たちでいろんなことを企画し,実行する力が身につきました。

春はすぐそこ(3月13日)

気温がぐっと上がり,春の陽気を感じます。1年生が育てているチューリップですが,今週末の卒業式,そして4月の入学式をお祝いするかのように一番花が咲きました。春はもうすぐそこです。

卒業式の予行です。すべて本番通りの進行で行いました。ほどよい緊張感の中,6年生,5年生ともにしっかりとした態度で臨むことができました。

春の陽気(3月10日)

気温がかなり上がり,春の陽気を思わせるような一日です。朝から生活委員会の皆さんがあいさつ運動で元気なあいさつをしてくれています。6年生にとっては最後のあいさつ運動になります。

3年生は図工科など一年間の作品を入れる作品袋に思い思いのイラストを描いています。

給食は,東北地方・青森県の郷土料理です。12年前の3月11日は東日本大震災で,地震や津波で東北地方は地震や津波により大きな被害を受けました。メニューは福島県の郷土料理「ひきな炒り」と青森県の郷土料理「せんべい汁」です。東北地方の皆さんの1日でもはやい復興を願いながらいただきました。

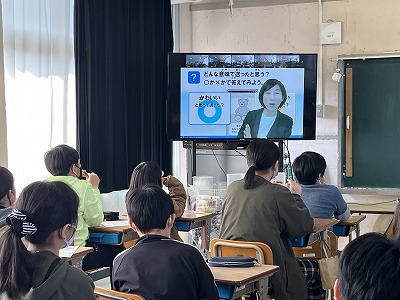

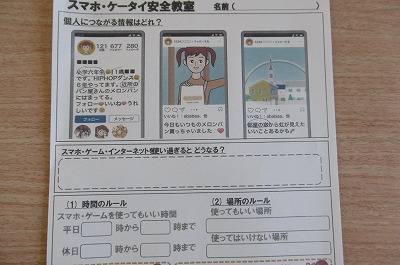

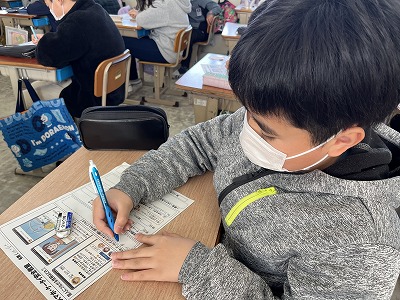

正しく使うために(3月9日)

スマホ・ケイタイ安全教室を5,6年生を対象に行いました。電話会社の講師の方がオンラインでお話をしていただき,ワークシートをもとに個人情報を守ることの大切さ,友達との関わりで注意することについて学びました。メディアに関するルールは,家族みんなで考えることが大切だと知り,スマホやゲームの使用時間について見直したいという感想が多くありました。

卒業を控えた6年生は,体育科でサッカーのゲームを楽しんでいます。

先生も中に入って元気よくプレーしています。

あわの正体は…?(3月8日)

4年生は理科で「すがたを変える水」の学習をしています。水が沸騰したときに出てくる湯気の正体を調べたあと,今回は沸騰するときに出る泡の正体について実験で調べました。ビーカーに入れた漏斗にビニル袋をつけて,沸騰したときの様子を調べました。さて,正体は…?

春が近づいています。1年生はチューリップの球根を植えた学年園の草取りをがんばっています。チューリップも少しずつ芽が出てきています。

先日学校見学をした校区内の保育園のみなさんからうれしいお礼のメッセージをいただきました。

周年事業に向けて(3月6日)

本校は来年度,創立150周年を迎えます。周年事業に向けた実行委員会を行いました。PTA役員や学校評議員の方々が来校され,様々な事業計画について意見を出していただいています。11月の記念式典,それに係る様々な取組が今後計画されています。

5年生はゴール型のボールゲームを行っています。運動場に元気な声が響いています。

給食は6年生の卒業を祝う手巻き寿司です。大村市のキャラクターがプリントされた手巻き海苔がとてもかわいいです。

元気にジャンプ(3月3日)

2年生は体育科「跳び箱遊び」でいろいろな跳び越し方に挑戦しています。勢いよく走り,順番に元気よく跳び越しています。

2回目の5,6年生合同の卒業式練習です。気持ちのこもった歌は言葉は,本番の雰囲気を感じさせます。

給食はひな祭りのメニューです。お祝いの意味を込めた「ちらしずし」,春を告げる魚といわれる「サワラの塩焼き」付け合わせは菜の花の和え物,そして「ひなあられ」です。

緞帳がつきました!(3月2日)

本校の体育館の緞帳(どんちょう)は,とても痛みが激しく,昨年11月に撤去し,ステージ部分はちょっと寂しい感じでした。

次年度150周年を迎えるにあたり,市のご配慮もあって,今回立派な緞帳を新調していただきました。

久しぶりに緞帳がついた体育館で,長崎大学より講師の先生をお招きし,2回目の歌唱指導をしていただきました。6年生も気が引き締まって,美しい歌声を響かせています。

6年生を送る会(3月1日)

17日に卒業を迎える6年生に感謝の気持ちを込めて,「6年生を送る会」を行いました。体育館にいる6年生を前に,各学年が入れ替わりながら出し物を披露します。クイズ,歌,合奏,ダンス,楽しいゲームなど,笑いあり,感動ありの時間でした。出し物をしている間,ほかの学年は各教室でオンライン視聴しています。

出し物のあとは,次年度にリーダーとなる5年生に校旗の引き継ぎが行われました。

みんなが作ったプレゼントを渡しました。その後,6年生から在校生のみんなに向けた出し物とメッセージです。

会のあとは,日頃から子どもたちの安全を見守ってくださっている「子宝見守り隊」の方々へ,5,6年生が代表して感謝の気持ちを伝えました。

よくある質問

お問い合わせ

- 令和4年度「くろもんトピックス」(5月)

- 令和4年度「くろもんトピックス」(6月)

- 令和4年度「くろもんトピックス」(7月)

- 令和4年度「くろもんトピックス」(8月)

- 令和4年度「くろもんトピックス」(9月)

- 令和4年度「くろもんトピックス」(10月)

- 令和4年度「くろもんトピックス」(11月)

- 令和4年度「くろもんトピックス」(12月)

- 令和4年度「くろもんトピックス」(1月)

- 令和4年度「くろもんトピックス」(2月)

- 令和4年度「くろもんトピックス」(3月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(5月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(6月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(7月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(8月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(9月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(10月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(11月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(12月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(1月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(2月)

- 令和5年度「くろもんトピックス」(3月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(4月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(5月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(6月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(7月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(8月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(9月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(10月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(11月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(12月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(1月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(2月)

- 令和6年度「くろもんトピックス」(3月)