ここから本文です。

更新日:2025年7月31日

活動の様子(7月)

「脳にいい夏休みの過ごし方」Part3

昼

○今の時代の子供に欠けているのは「退屈」という感覚。子供時代に退屈という感覚を味わっておくのは、子供の創造力を育むために大切なこと。

○普段は忙しい子供に、夏休みくらいは、何もさせない時間を与えてみる。午後になったら、「テレビゲームや漫画以外、何をやってもいい」と子供を放っておく。

→子供は退屈が一番嫌いなので、退屈から逃れるために工夫を始める。その創意工夫こそが脳を鍛えることになる。

夏休み時間を持て余すことも出てきます。退屈な時間を通して、子供たちの創造力が高まることもあるのかもしれません。お子さんの様子はどうですか? 8月9日(土)は登校日です。元気な子供たちと会えることを楽しみにしています。

昼休みに草取りを手伝ってくれました。

図工の学習のあと、流しの床が濡れていることに気付いた人が雑巾をもって拭いていました。

ボランティア掃除の輪がたくさんの人に広がりました。

トイレのスリッパ並べ

休み時間に進んで掃除に取り組んでいます。

掃除がないと、1日でこんなにごみがたまります。

毎日の清掃活動、大切ですね。

よい生活習慣をつける

坂東眞理子さんの「親の品格」には次のような文章があります。

『日記を毎日つける、ジョギングを毎日する、語学の勉強を毎日30分する…、親が自分に厳しくなって毎日何かをコツコツ続けている姿を見せることは、「辛抱強い子になりなさい」「努力のできる子になりなさい」と子供に口やかましく説教するより効果があります。できれば、その日課を子供と一緒にする、たとえば、子供と一緒に散歩などをすると、もっと効果があります。子供のしつけのポイントは、一貫性にあります。手を洗いなさい、挨拶をしなさい、朝はきちんと自分で起きなさいと言っても、今日は特別だからいいだろうと例外を認めていると、よい習慣は身に付きません。一度決めたこと、たとえば朝刊を取ってくる、雨戸(今ではシャッターですが)を開ける、閉めるといった「仕事」は毎日必ずさせるようにしましょう。日本人は子供に甘く、親の言うことを聞かない子供が多いといわれますが、それは決められたルールを守らせないからです。…』

夏休みは「よい生活習慣を付ける」絶好のチャンスです。

朝からB棟裏の畑に水やりをしてくれている4年生です。

落ち葉を集めたり、ごみ拾いをしたり、水やりをしたりと、仕事を見付けて頑張ってくれています。

登校中にペットボトルのごみを集めてくれました。

1年生もごみ拾いをしながら登校しています。いい笑顔ですね。

落ちていたペットボトル4本を拾って登校しました。

手のひらに持っているものは何でしょうか? ごみを拾ってくれたのかな?と思っていたら…、

セミの抜け殻とまだ生きているセミの幼虫でした。夏休みに昆虫採集や動植物の観察に挑戦してみてもいいかもしれませんね。

1学期終業式

1学期の最終日(7月18日)の学級活動の時間に、担任の先生から通知表をもらいました。担任の先生から、頑張ったことやできるようになったこと、2学期に頑張ってほしいことなどの話があり、通知表をもらいました。

頑張ったことやできるようになったことが増えたと思います。

この頑張りを夏休みにも続け、2学期の学校生活に生かしていきましょう。

モリモリ食べて元気な子

7月17日は、1学期最後の給食でした。献立は「つみれ汁」「かぼちゃの肉みそあんかけ」でした。どの学級も4月の頃と比べて、たくさん食べることができるようになりました。健康な体、丈夫な体をつくるためには、「バランスのよい食事」「規則正しい生活習慣」が大切です。夏休みもバランスのよい食事をとり、夏バテしないようにしましょう。

6年生の給食の様子です。毎日、完食です。

「脳にいい夏休みの過ごし方」Part2

夏休みに入り1週間が過ぎました。生活リズムはばっちりですか?

朝からの過ごし方がとても大切です。

○前頭前野が最も活発に働く時間帯である。そして、脳にバリバリと働いてもらうために不可欠なのが朝食。

○朝食後の3時間が脳のゴールデンタイム

・夏休みでも朝寝坊せず、7時前には起きて、栄養バランス満点の朝ごはんを食べる。ここから1日の活動をするのが理想。

・朝食後10分ぐらい休憩した後、学習にとりかかる。学校と同じような時間帯ですると効果的。

・学習は、課題を3つぐらいに分けて取り組むとやりやすい。

・1つの課題につき40分ぐらいで学習する。

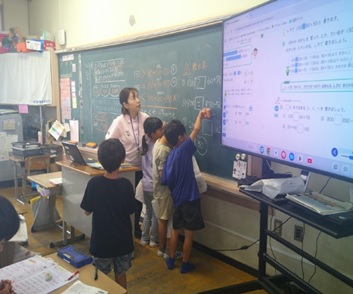

ビジョントレーニングの様子です。

一流のスポーツ選手も取り入れているトレーニングです。

スキルタイム

集中して取り組んでいます。

3年理科「ゴムの力のはたらき」の学習です。ゴムの力で、車がどこまで進むのか調べています。

ゴムをのばした長さと進んだ距離を調べていました。

「脳にいい夏休みの過ごし方」

「朝は勉強、午後は退屈。どちらも脳には大切な時間」だと言われます。

○小学生時代は、体も脳も大きく成長する時期

○脳の中でも、人間の知的活動にとって特に重要なのは「前頭前野」という場所

○前頭前野は鍛えれば鍛えるほど、よく働くようになる。

○前頭前野を鍛えるのに「読み、書き、計算」、「親子の会話」、「手指を使って何かを作る」ことが効果的。でも、それ以前に大切なのは「生活習慣」

→夏休みにも「生活習慣」をしっかりと意識し、「前頭前野」を鍛えていきましょう!

5年外国語の学習です。職業について学習していました。

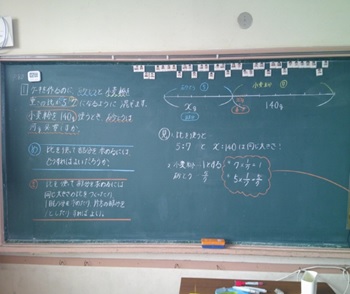

比の学習(6年算数)

2年生の算数の学習の様子です。

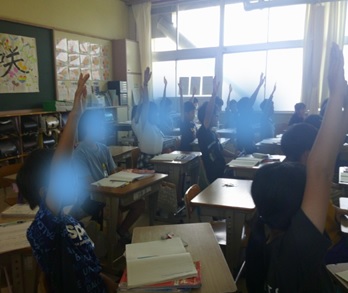

手の挙げ方(ピンと伸びている腕や指先)から、子供たちのやる気が伝わってきますね。(4年生)

体全体を発表者に向けて、しっかりと発言を聞いています。(4年生)

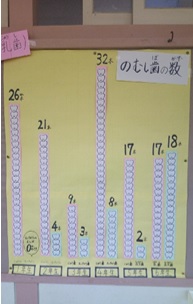

2年生は、生活科の学習で生き物探しをしました。見付けたときは大歓声でした。「カマキリの飼い方」

夏休みにも親子で虫探し・夏探しをしてみてはいかかでしょうか?「バッタの飼い方」

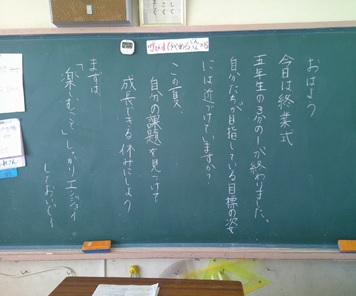

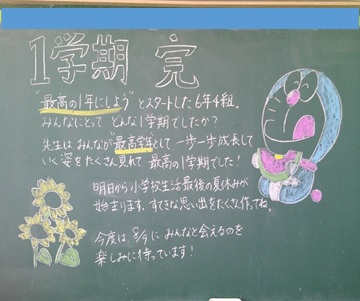

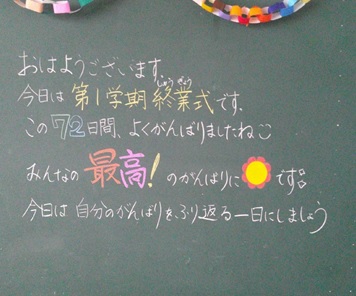

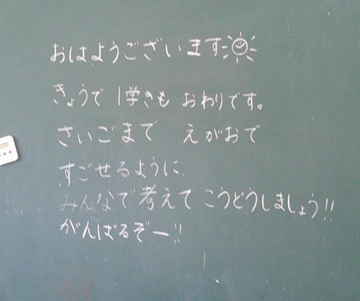

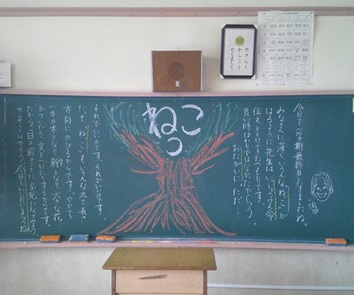

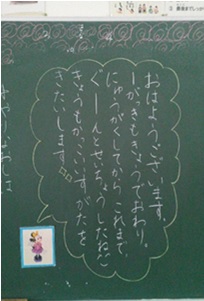

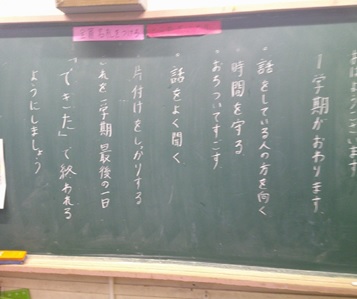

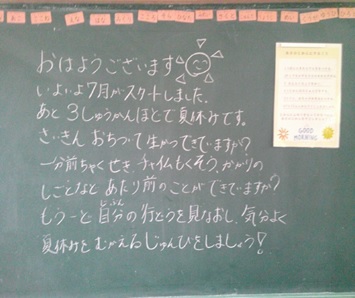

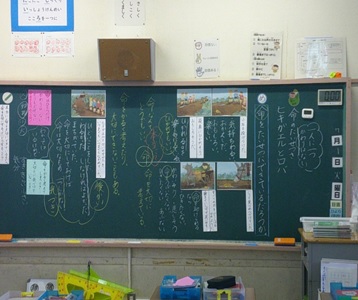

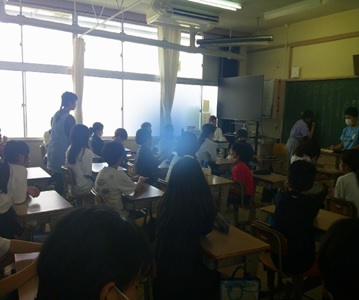

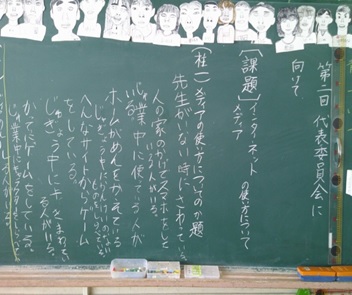

終業式(黒板メッセージ)

7月18日、終業式の各教室の黒板メッセージです。担任の先生の子供たちに対する熱い思いが伝わってきます。次は8月9日(土)の登校日、元気に登校することを願っています。病気や怪我、事故などに気を付けてください。

大掃除

終業式の後に大掃除を行いました。普段の清掃活動よりも隅々まできれいに行いました。掃除をすることで、教室や廊下、階段などがとてもきれいになりました。身の回りの環境がきれいになると、自分自身の心もきれいになりますね。

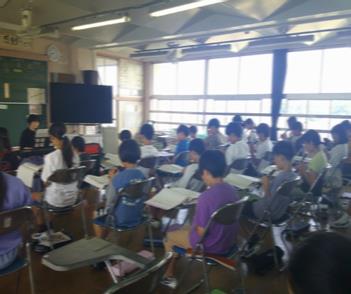

1学期終業式(7月18日)

充実した夏休みを

終業式を行いました。熱中症予防などの体調管理を考慮し、オンラインで実施しました。校長先生から1学期の振り返りと夏休みに向けた話がありました。2年生と4年生の代表が「児童代表の言葉」を堂々と言うことができました。校歌斉唱では、6年生の代表が伴奏を行い、全員で元気よく歌うことができました。最後に生活担当の先生から夏休みの過ごし方についての話がありました。

静かに終業式を待っています。

校長先生の話をどの学年も真剣に話を聞くことができています。

児童代表の言葉では、1学期に頑張ったことやできるようになったこと、そして2学期に向けての目標などを、みんなの前で堂々と発表することができました。2年生の代表です。

4年生の代表です。

校歌斉唱の伴奏、とても上手でした。

夏休みの生活についての話

1学期でご退職される2人の先生とのお別れ式も行いました。

今までありがとうございました。

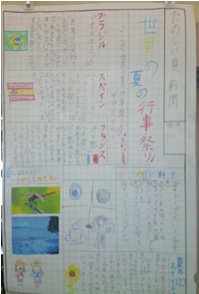

国語の学習(新聞づくり 4年生)

待ちに待った夏休みです。思いっきり遊んだり、家族みんなで旅行に行ったりと楽しみなことがいっぱいだと思います。何か日常とは違ったことができるのがこの夏休みです。しかし、暑さのせいで体も動かさず、ぼーっと何も考えることなくダラダラ過ごすと、約40日の休みもあっという間に過ぎ、振り返ってみると何もしなかったということになりがちです。

夜に「明日も学校だ」と思うと、夜ふかしもひかえるし、宿題もやると思います。ところが、学校がないとなると、その自覚がうすれて、生活習慣も乱れていきます。

そこで、明日も明後日も学校がない夏休みこそ、よい生活習慣を作り出すチャンスです。親子で夏休みの計画を立ててみてはどうでしょうか?一緒に計画を立てることで、親子のコミュニケーションもとれると思います。

ごく当たり前のことを、当たり前にやれるようにすることは、大人にとっても難しいことです。だからこそ夏休みを有効に利用し、保護者が自ら手本を示して、子供たちによい生活習慣を身に付けさせたいですね。

夏休みの過ごし方が、2学期以降の学習も含めた生活のリズムを作りあげるためにとても大切です。後で後悔しないように、計画的に進めさせていきたいですね。

国語の学習で校長先生にインタビューをしている4年生です。インタビューしたことを新聞にまとめていきます。

インタビューしたことや、アンケートをとって分かったことなどを、班で協力して新聞にまとめました。

グラフや写真を使って、読みやすくて分かりやすい内容になっています。

夏休みに、新聞づくりに挑戦してみてもいいかもしれませんね。

季節の変わり目を「肌で感じる」

竹松ゆかたまつり

「雪月花(せつげっか)」とは、四季折々の自然の美しい景色、見事に移ろいゆく季節をいった言葉です。それぞれの地域には古くから伝わる祭りや伝統的な催しものがあるもの。それは、四季を映し出す催しものでもあります。初詣やお盆もその一つでしょう。また、夏祭りに汗だくになって参加すると、「おぉ、夏真っ盛り」と、季節感をたっぷり味わうことができますね。

肌で季節の変わり目を感じながら、自分の変化に思いを馳せてみるのもいいのかもしれません。明日、7月19日には「竹松ゆかたまつり」が開かれます。

1学期の学校の様子を紹介します。

夏休みの図書の本を借りている1年生です。きちんと順番を守って、並んで待っています。

学級園の看板を作りました。

6年生は「生活習慣病の予防」について学習しています。

夏休みにも健康管理をしっかりと行いましょう。

熱中症予防のために、体育の学習の途中に休憩を取り入れています。

ミストシャワーも設置しています。

いよいよ夏休み

夏休みの学習に生かそう!

今日は1学期の終業式でした。(終業式の様子は後日お知らせします)1学期に学習したことを夏休みの学習に生かしていきたいですね。明日から夏休み。充実した毎日にするために、計画的に取り組んでいきましょう。

5年生の家庭科の学習です。

なみ縫いや本返し縫い、かがり縫いなど、様々な縫い方の練習をしています。

友達と教え合いながら取り組んでいます。

夏休みの作品作りにも生かせるかもしれませんね。

5年理科「台風」の学習です。台風のでき方や気象に関する自由研究に取り組むことができるかもしれませんね。

通級教室にある観葉植物です。通級担当の先生が育てています。ポトスを株分けし、挿し木して増やしています。

植物の成長観察も、夏休みに取り組むことができるかもしれませんね。

夏バテしないために!

疲労回復のための食選び

夏は、暑さや寝不足、そして冷房によって疲れがたまりやすい季節です。疲労回復のための代謝に必要なビタミンやミネラルも汗と一緒に失われてしまうので、どうしても不足しがちになります。

野菜は、ビタミン、ミネラルの宝庫です。疲れがとれないなあと思ったら野菜不足かもしれません。豊富なミネラルをふくむ黒糖も疲労回復にお勧めです。体内に増えてしまった疲労物質を除去し、エネルギーを生んでくれるのはクエン酸。お酢やレモン、梅干しなど酸っぱい物に多く含まれます。

また、冷たい物は甘さを感じにくいので、夏はジュースやアイスクリームなど、思いのほか多量の糖分をとりがちです。糖分の消化にもビタミンが多く使われるため、ますますビタミンが不足しがちに。冷たい物のとりすぎも内蔵の代謝を弱め、疲れの原因になります。

冷たい物、甘い物をひかえ、しっかり野菜をとることと、食べ過ぎないことに注意して、元気な夏を過ごしていきたいですね。

キュウリを収穫して、とても素敵な笑顔です。

大きく成長しましたね。

2年生が育てているナスが大きくなってきました。

オクラも大きくなりました。

夏の暑さに負けずぐんぐん成長しています。

ミニトマトも赤く色づいてきました。

カボチャのつるもどんどん伸びてきています。

1学期の頑張り

1学期に様々な場面で、みんなのために進んで取り組んでいる姿が見られました。子供たちの頑張る姿を紹介します。夏休みもお手伝いなどを行うことで、家族の一員としての役割を果たしてほしいと思います。

朝から落ち葉を集めています。

登校しながらごみ拾いをしています。

ペットボトルと空き缶を拾って登校しました。

トイレのスリッパ並べをしている1年生です。

学校環境

7月の学習環境を紹介します。七夕飾りや委員会の掲示など、工夫して掲示されています。

なかよし学級の七夕飾りです。

3年生の七夕飾りです。

どんな願い事をしたのかな?

図書員会が紹介する本です。今回は「夏の植物」について

こちらは「海」に関する本を集めました。

虹の原特別支援学校の4年生から、交流学習のお礼のメッセージが届きました。

虹の原特別支援学校の皆さん、これからもよろしくお願いします。次の交流が楽しみです。

学習の様子

明日は1学期の終業式です。子供たちはこれまで、意欲的に学習に取り組んできました。子供たちの学習の様子を紹介します。明日も元気に登校することを願っています。

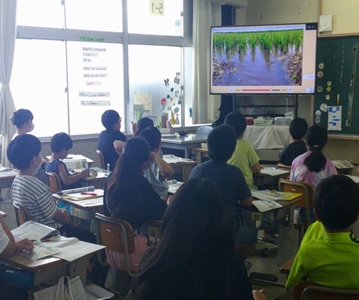

5年社会「米作りの盛んな地域」

どのようにしてお米ができるのか、映像で確認していました。

5年生の算数では「小数倍」の学習をしていました。

小数÷小数をして倍を求めることもあることを学びました。

2年算数「等号と不等号」の学習をしていました。

みんな学習に集中しています。

4年道徳「ええことするのはええもんや」の学習です。ねらいは「相手のことを思いやり、進んで親切にすること」

5年社会「これからの食糧生産と私たち」の学習です。自分たちの食事の産地はどこなのかを調べていました。

表現力の育成

子供たちは、学習や学校生活、友達との関わりを通して、たくさんのことを学んでいきます。身に付けてほしい力の一つに「表現力」があります。表現力は学習(授業中の発言など)だけでなく、学校の教育活動全体を通して高めていきたい力です。これからも、子供たちの表現力を高めていきます。

担任の先生のギターの伴奏に合わせて、歌を歌っている6年生です。

この前よりも、歌声が大きくなり、上手になってきました。

朝の会で、国語で学習したお気に入りの場面の紹介をしている3年生です。朝の会のスピーチも表現力を高めるための取組となっています。

6年生は、音楽の学習で、ラバースコンチェルトの演奏をしていました。

姿勢がよく、いい音色でした。さすが6年生!!

4年生は、国語の学習で新聞づくりをしています。班で話し合い、役割を分担して仕上げます。

2年生音楽:歌を歌いながら、リズムに合わせて手拍子をしていました。

隣の人と一緒に、楽しそうに活動していました。

ヒマワリの花(7月8日の様子)

毎年、C棟の裏の畑をお借りして5年生が黒田五寸人参を育てています。現在、その畑にはヒマワリの種をまき、ヒマワリが成長していましたが、15日(火)に、5年生がこのヒマワリを切り倒しました。倒されたヒマワリは畑の土と混ぜ、緑肥にします。そして、ニンジンの種をまきます。

C棟裏の畑です。今はヒマワリが咲いています。(7月8日の様子)

ヒマワリを倒し、肥料にして、次は人参を育てます。毎年、畑を貸してくださっているみなさん、ありがとうございます。

手前の方は見通しが悪くなるので、用務員さんが切ってくださいました。

切り倒したヒマワリは…‥

大きな花瓶とポリバケツに入れて飾りました。

正面玄関の様子です。

C棟への渡り廊下にも飾られています。

正面玄関のヒマワリがしおれてきたので、養護の先生が剪定して、花瓶に生け直してくれました。

食に関する学習

2年生は、箸の持ち方についての学習をしていました。箸の持ち方はバッチリになったかな?食事の際にご家庭でも、お子さんの箸の持ち方を確認してください。

めあては「はしのもち方名人になろう」です。

①すくう②さく③混ぜる④つまむ⑤くるむ など、いろいろな箸の使い方がありますね。

栄養職員と担任が箸の正しい使い方について、説明します。

スポンジでできたスポンジ君を箸でつまむ練習をしました。

上手にできるかな?

学校の様子

学校の様子を紹介します。

保健室前の掲示物です。歯科検診の結果が掲示されています。むし歯があった人は、早めに歯科受診をお願いします。

むし歯をそのままにしておくと、どんどんひどくなります。

放課後子ども教室に参加しているみんなで、七夕飾りを作っていました。

素敵な七夕飾りが完成しました。

逆立ちの練習をしています。(3年生)

国語で要約の学習をしています。(4年生)

大きな数の学習です。(2年生)

リコーダーでラバースコンチェルトの練習をしています。(6年生)

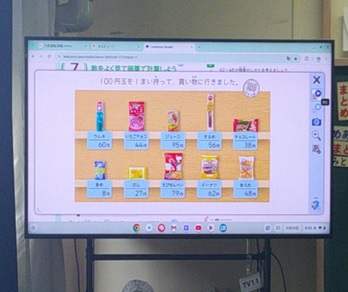

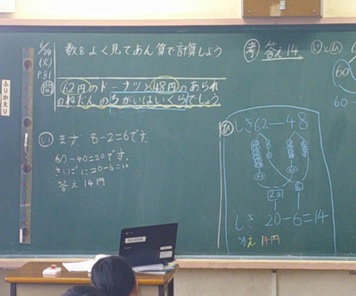

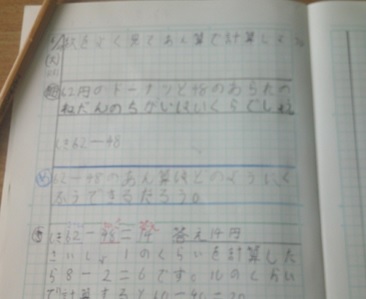

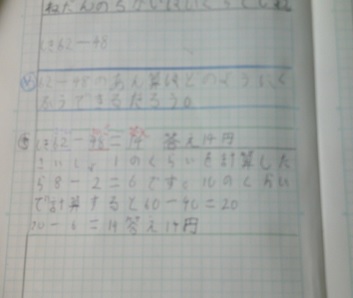

算数の学習(3年)

3年生の算数の学習の様子です。

100円玉1枚持って、買い物に出かけました。何が買えるかな?

みんなで一生懸命考えています。

3種類の考え方が出てきました。

ノートに自分の考えを書けていますね。

言葉で説明しています。

こちらは図も使って説明しています。

これからも言葉や図を使って考えたり、説明したりする力を高めていきます。

6年道徳「ぼくたちの学校」

6年生の道徳の学習の様子を紹介します。「ぼくたちの学校」という学習を通して、みんなで協力し合ってよりよい学級や学校をつくることや、集団の中での自分の役割を自覚して集団生活の充実に努めようとする心を育てていきます。

板書の様子から学習の様子が分かりますね。

自分の考えをノートに書き込んでいます。

みんな「よりよい学校」とはどういう学校のことなのか真剣に考えていました。

5年生の学習

5年生の学習の様子を紹介します。

外国語の学習です。

「Head,Shoulders,kneeds and toes」の歌を歌いながら動作も一緒に行います。

だんだん曲のテンポが速くなってきますが、みんな何とかついていくことができました。

道徳の学習の様子です。

自分の考えを発言するだけでなく、友達と交流し話し合うことで、友達の考えのよさを紹介していました。

図工の学習です。

自分の心の中の様子を表していました。

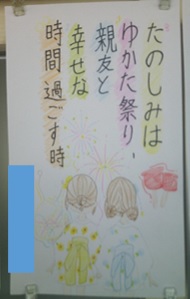

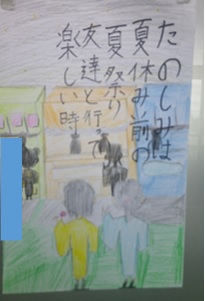

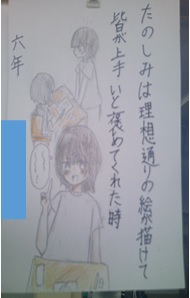

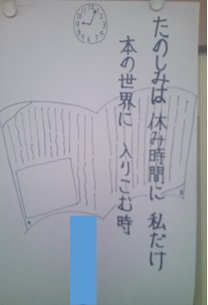

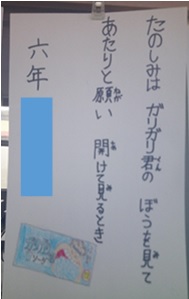

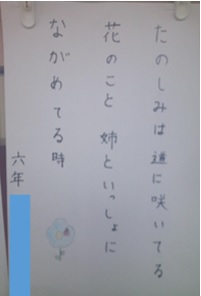

たのしみは‥‥(6年国語)

6年生の国語の学習です。「楽しみは」で始まる短歌をつくりました。作品をいくつか紹介します。

短歌をつくっているときの気持ちですね。

おばあちゃんの家での楽しい雰囲気が伝わってきますね。

今年の「竹松ゆかたまつり」は、7月19日です。今年も楽しみですね。

絵の様子からも楽しい祭りの様子が伝わってきます。

イメージ通りの絵が描けるとうれしいですね。

読書が好きだということが伝わってきますね。

食べていくうちに、だんだん文字が見えてくるドキドキ感を詠んでいますね。

どんな花を見ているのでしょうね。植物が好きなことが伝わってきますね。

学校生活の様子

学校生活の様子を紹介します。いろいろな場面で頑張っている子供たちがたくさんいます。

運動場駐車場の桜の木が大きく成長し、垂れ下がってきました。用務員さんが枝を落とし、駐車がしやすいように整備してくださいました。

収穫したオクラとミニトマトを、うれしそうに見せてくれた2年生です。夏野菜がグングン成長しています。

朝からごみ拾いボランティアをしている4年生です。

歩道の草むしりを手伝ってくれた4年生です。

スリッパを並べている2年生です。

4年生の算数の学習の様子です。友達に解決方法を説明しています。教えることで自分自身の理解をさらに深めることにつながります。

学校生活

2年生は「かさ」について学習しています。長さ(cm、m、mm)や重さと同じように、共通したもの(dL、L、mL)で比べるとよいということを学習していました。3年生はあまりのあるわり算の学習をしていました。4年生で「小数÷整数」のあまりのあるわり算、5年生で「小数÷小数」のあまりのあるわり算へとつながっていきます。

「あめが14個あります。一人に4個ずつ配ると何人に分けられて、何個あまりますか」3年生はあまりのあるわり算の学習をしています。

2年生の算数では、かさの学習をしています。「デシリットル(dL)「リットル(L)「ミリリットル(mL)」について学習します。

6月30日、図書室の掲示を7月の飾りに模様替えしてくださっています。毎月ありがとうございます。

7月は七夕の飾りです。

6月末現在、貸し出し冊数は「22127冊」です。

バンブー便りです。図書ボランティア「バンブー」のみなさんが作られています。

図書ボランティアバンブーのみなさんが、65冊の本を寄贈してくださいました。ありがとうございます。

7月1日の子供たちに向けた黒板メッセージです。

学校環境

掲示物や花壇の様子を紹介します。

折り紙クラブが折ったカタツムリやアジサイ、アサガオの折り紙です。みんな上手ですね。

通級棟の花壇に、寄贈していただいた園芸用プレートが使われています。植物のお世話をするだけでなく、いろいろな植物の名前も覚えていきたいですね。

通級棟の畑には、サツマイモも育てられています。

秋の収穫が楽しみですね。

ハーブも暑さに負けず成長しています。

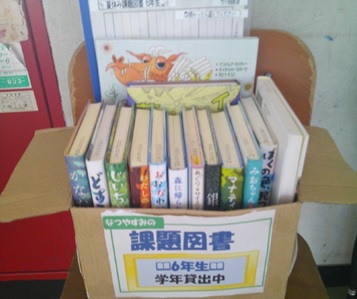

今年の読書感想文や読書感想画の課題図書が廊下に並べてあります。夏休みに感想文や感想画にも挑戦してほしいです。

道徳の学習で学んできたことが掲示されています。道徳で学んだことを普段の学校生活でも生かしていきたいですね。

俳句を楽しもう(3年)

「山路来て 何やらゆかし すみれ草 松尾芭蕉」「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声 松尾芭蕉」「雪とけて 村いっぱいの 子どもかな 小林一茶」「夏山や 一足づつに 海見ゆる 小林一茶」「菜の花や 月は東に 日は西に 与謝蕪村」「春の海に 終日のたり のたりかな 与謝蕪村」などたくさんの俳句を読み、五七調の調子や文語の響きに親しみ、言葉の響きやリズムを楽しむ力を高めていきます。

「声に出して読む」「覚える」「リズムや節を付けて読む」「季節や場面の様子を想像する」など、様々な楽しみ方を身に付けさせていきます。

進んで取り組む子供たち

いろいろなところで、考えて行動する子供たちの姿が見られます。頑張っている姿を紹介します。

朝のボランティア掃除と挨拶運動(6年生)

ごみ拾いボランティア

トイレのスリッパ並べ

登校中に落とし物を拾って届けてくれた3年生とその仲間です。気持ちのよい挨拶と素敵な笑顔で、毎朝元気をもらっています。

給食の食器の後片付けの際、こぼれた汁をきれいに拭いています。

夏休みも近付いてきました。

1学期の学校生活も、今週一週間となりました。夏休みが近付いてきています。夏休みにも、自分にできることを見付け、取り組んでほしいと思います。学校生活の様子を紹介します。

登校中に、落ちていたペットボトルを拾ってきました。ありがとう!

休み時間に、手洗い場をきれいに掃除していました。夏休みも、家でお手伝いを頑張ってほしいです。

5年生は家庭科の学習で、ボタンの縫い付けの学習をしていました。

上手にできるかな?

縫い付けたボタンをうれしそうに見せてくれました。

上手にできましたね。ボタンが取れたときに、自分で縫い付けることができるようになるといいですね。

夏休みの作品作りに生かせるかもしれませんね。

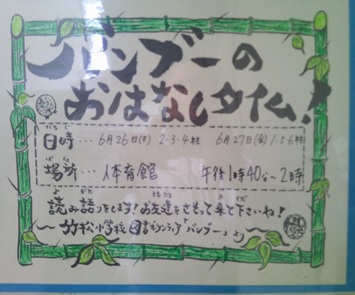

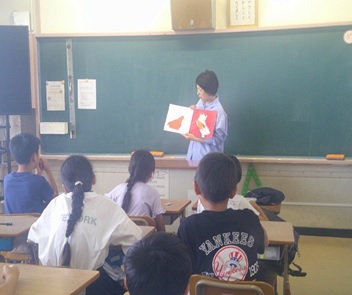

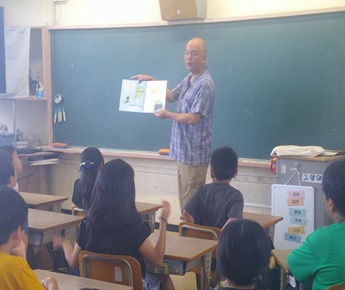

バンブーのおはなしタイム(6月27日)

6月27日の昼休みには、1・5・6年生が対象の「おはなしタイム」がありました。6年生が、1年生を迎えに行き、連れてくる姿や一緒に座って読み語りに参加している微笑ましい姿が見られました。

体育館の入口も装飾されていました。

授業参観

道徳の授業参観の様子を紹介します。たくさんのご参観ありがとうございました。

5年生の道徳「命」の学習です。5歳のときにがんと診断され、11歳で亡くなった宮越由貴奈さんの「電池が切れるまで」の詩を使った学習です。

6年生の道徳「命のアサガオ」の学習です。6歳のころ、白血病になった丹後光祐君が小学1年生で育てたアサガオの話です。

今回もたくさんの保護者の方が参観してくださいました。ありがとうございます。

学校支援会議・授業参観(7月1日)

7月1日(火)、竹松っ子の心を見つめる教育週間の一環で「第1回学校支援会議」を開きました。学校支援会議のメンバー10名が出席してくださいました。お忙しい中、ありがとうございました。これからも学校と保護者、地域の皆さんで、竹松の子供たちを育てていきたいと思います。授業参観にもたくさんの保護者の方が来てくださいました。ありがとうございます。

校長挨拶及び学校経営方針の説明

登下校の子供たちの様子や挨拶の様子、家庭教育や地域の関わりなど、いろいろな視点で子供たちのことを考えたご意見やご助言がたくさん出されました。

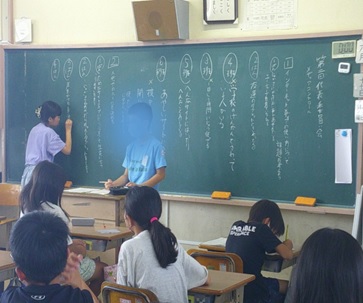

7月1日の授業参観の様子です。(3・4年生)

3年生の学習の様子です。

「あの日のこと」:たった一つの自分の命は、自分一人のものではなく、多くの人とっても大切なものであることを理解し、生命を粗末にせず、大切にしようとするための判断力を育てます。

4年生の学習の様子です。

「ヒキガエルとロバ」:ヒキガエルを助けたロバの姿を見た主人公アドルフの行動を振り返り、生命の尊さを考えることを通して、さまざまな生命を大切にする心情を育てます。

授業後の黒板(板書)の様子を見ると、たくさんの考えが出てきたことが分かりますね。

学習の様子

3年生と4年生の学習の様子です。1学期もラストスパートです。

3年生の書写の学習の様子です。

4年生の書写の学習の様子です。

力強い字ですね。

好きな場面を選んで、紹介文を書いています。(3年生)

読み手に伝わるように、工夫しながら書いていました。

挨拶運動・掃除

自分から進んで取り組む姿が増えてきています。「明るく活気に満ちた学びの香りのする学校」「美しく整えられ、落ち着きのある学校」の実現を目指して、これからも子供たちの頑張りを認め・励まし・伸ばしていきます。

挨拶運動をしている4年生です。

挨拶運動の輪がどんどん広がってきました。

進んで清掃活動をしている5年生です。

3年生も頑張っています。

きれいに並べてあると、気持ちがいいですね。

4年図工(コロコロガーレ)

ビー玉を転がして楽しく遊ぶ作品の制作を通して、ビー玉の面白い動きを基に自分のイメージをもちながら表したいことを工夫していました。

3年体育「水泳運動」

3年生の水泳の目標は「水泳運動の行い方を知るとともに、け伸びや初歩的な泳ぎをすることや、息を止めたり吐いたりしながら、いろいろなもぐり方や浮き方をすることができるようにする」です。学習を通して、技術を向上させていました。

まずは隣の人や自分に水をかけます。

水の中に顔をつけて、水中でじゃんけんをしています。

け伸びでどこまで進めるかな?

ビート板を使ってバタ足の練習をしています。

友達(バディ)と一緒に、もぐったり泳ぐ練習をしたりしています。

2年生も「宝探し」の活動を通して、水の中に潜ることに慣れてきました。

チャレンジタイム

朝からの時間に「チャレンジタイム」を設定し、計算練習などに取り組んでいます。短い時間ですが、継続することで計算力などの向上を図っていきます。

わり算プリントに取り組んでいます。

集中していますね。

2年生は10ます計算にチャレンジしていました。

計算の速い人は、あっという間に10問解き終えていました。これからもチャレンジタイムなどの取組を通して、計算力を高めていきます。

体育の学習

4年生と5年生の体育の学習の様子を紹介します。体育の学習を通して、全ての子供が運動の楽しさを実感できるように、手立てを工夫しながら取り組んでいきます。

走り高跳び(4年)

リズミカルな助走から力強く踏み切って跳ぶことが高く跳ぶコツです。

ティーボール:ベースボール型ゲーム(4年)

攻守を交代して競い合う楽しさや、思い切りボールを打ったり、相手をアウトにしたりする楽しさを感じながら活動しています。

マット運動(5年):基本的な技(回転技や倒立技)の確認をしていました。

これから技を安定して行ったり、発展技に取り組んだりしながら、できるようになった技の組み合わせを考え、連続技として演技を行い、運動の楽しさを味わわせていきます。

砂となかよし(1年生図工)

砂場で砂を積んで大きな山を作ったり、砂を掘って水の通り道を作ったり、水を含ませて形を作ったりしながら、造型遊びを楽しみました。

みんなでつくった作品です。水を流すとどうなるのかな?

砂場から水をくむ場所まで、離れていたのですが、自分たちの思い描いた作品を完成させるために、友達と協力しながら、何度も水を運びました。

運んできた水を流してみます。

山の上から水を流します。

流れてきた水が通る道を掘っています。

みんなとても楽しそうでした。

学習の様子

国語の学習の様子を紹介します。

スイミーの学習です。(2年生)

漢字の学習をしています。(2年生)

みんな書く姿勢がいいですね。(2年生)

4年生は国語辞典を使って、意味調べをしていました。

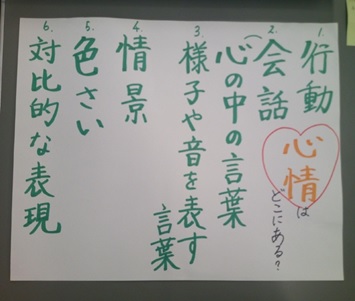

国語の物語文の学習で大切なポイントです。(4年生)

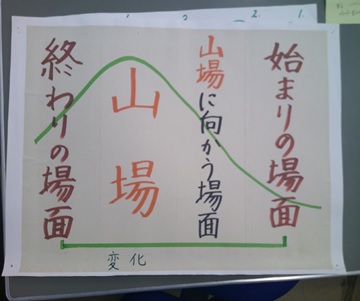

物語には「山場」があります。(4年生)

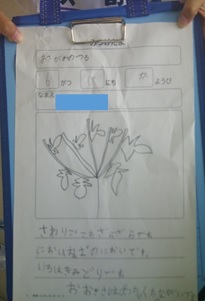

アサガオの観察

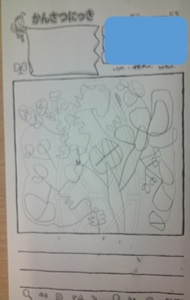

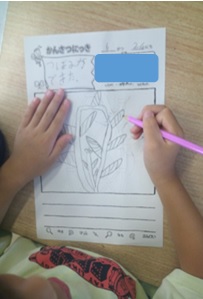

1年生は、アサガオの観察を行っていました。支柱につるがどんどん巻き付いてきて、大きくなってきました。その様子を観察し、絵や文で表していました。

自分のアサガオをじっくり観察しています。

どれぐらい成長したのかな?

花が咲いていて、嬉しそうに教えてくれる人もいました。

つるが巻き付いている様子とアサガオの花のつぼみの様子をよく観察して表していますね。

つるがからまった様子を上手に描けています。

つぼみの様子がよく分かりますね。

色をぬっています。

これからの成長も楽しみですね。

植物の成長

今年の梅雨は短かったですが、梅雨の雨のおかげで、一気に植物が大きく成長してきました。これからもお世話を通して、命の大切さについて学んでいきます。

6月中旬のアサガオの様子です。

アサガオのつるがどんどん伸びてきて、隣のつると絡まりそうです。

支柱をはめて、つるをはわせます。

そろそろ花が咲きそうです。

B棟裏の花壇の様子です。ホウセンカがぐんぐん成長しています。2本のヒマワリも高くなってきました。

アサガオもフェンスに巻き付いて、成長しています。

茎の色が赤いホウセンカには、赤い花が咲きます。

茎の色が白いホウセンカには、白い花が咲いています。

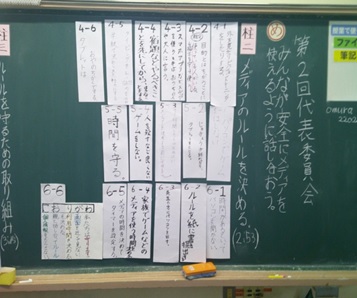

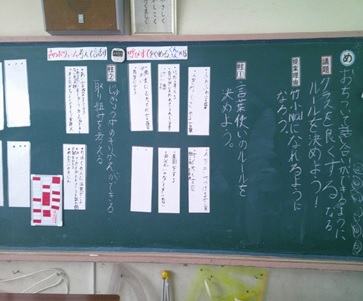

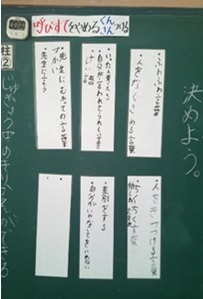

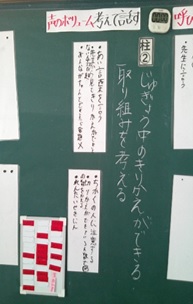

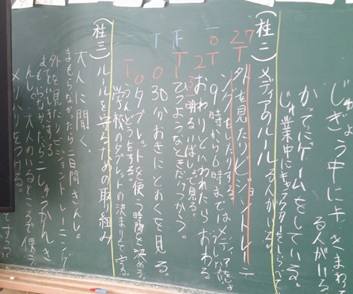

第2回代表委員会(6月26日)

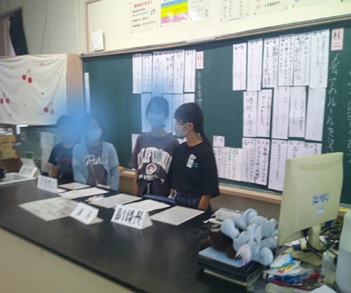

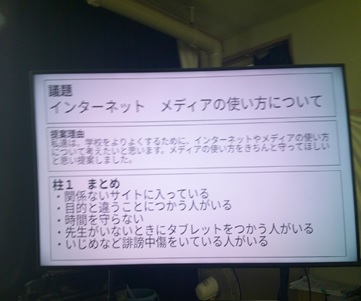

6月26日(木)2回目の代表委員会が行われました。今回の議題は「インターネット、メディアの使い方について」学級で話し合い決まったことを代表委員会で話し合いました。

議長と副議長、黒板書記のみんなです。

今回の代表委員会の議題は「インターネット、メディアの使い方について」

柱2:メディアのルールを決めよう

柱3:ルールを守るための取組

ノート書記の係は、話し合った内容をノートに記録していきます。

学級の代表が、真剣に話し合っています。

話し合って決まったことを実践していきましょう。

学習の様子

3年生と5年生の学習の様子を紹介します。

3年道徳「きまりはだれのため」

5年国語「みんなに使いやすいデザイン」ユニバーサルデザインについて学習しています。

タブレット端末を使って、みんなが使いやすいデザインについて調べています。

5年算数「小数倍」の学習です。

3年道徳「あこがれの人」

登場人物の気持ちを考えながら、正しいと判断したことは、自信をもって行うことができるようになりたいですね。

黄色い傘

JA共済連長崎様から、今年度も1年生に黄色い学童用傘をいただきました。毎年、寄贈していただきありがとうございます。子供たちの安全のために有効に活用させていただきます。

傘をもらって、とてもうれしそうな1年生です。

早速、黄色い傘をもって登校していました。

黄色い傘をもって、とてもうれしそうです。

これからも、安全に気を付けて登下校しましょう。

雨にも負けず、みんな元気に登校しています。

梅雨空に負けず、1学期のラストスパート頑張ります。

熱中症対策

梅雨が明け日中に30度を超える暑い日が続いています。学校では、熱中症対策をしっかりと行い、子供たちの安心安全を第一に考えて、活動を進めていきます。

体育館前に設置された冷水器の使い方について説明しています。

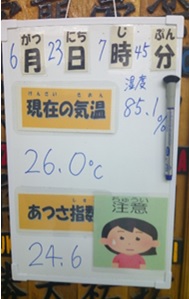

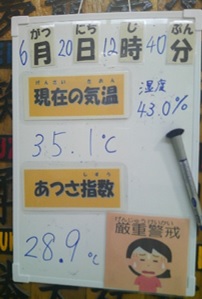

養護教諭が、外に設置した「黒球式熱中症指数計」の数値を確認し、「熱中症ボード」に記入し、知らせています。

6月20日の昼休みは「厳重警戒」となりました。運動場で活動するときには、必ず帽子を着用し、水筒を持っていくようにして途中で給水タイムを取り入れています。

熱中症指数

黒球式熱中症指数計です。

体育館前の冷水器が使えるようになりました。

ネッククーラーをつけている人もいます。

バンブーのおはなしタイム(6月26日)

6月26日の昼休み、体育館で「バンブーのおはなしタイム」がありました。この日は2・3・4年生が対象でした。

手書きのポスターです。

始まるまで、ピアノの生演奏がありました。

最初は、「はらぺこあおむし」のお話でした。

2つめは、大型の絵本の読み語りでした。

みんな絵本に夢中です。

図書ボランティア「バンブー」のみなさんが役割分担して、読み語りをしてくださいました。お昼のお忙しい中、ありがとうございました。

竹松っ子の心を見つめる教育週間

6月27日(金)の3校時に体育館で、全校集会を行いました。校長先生が命の重さについて話しました。その後、保護犬や保護猫の活動を行われている三宅さん(校長先生の教え子だそうです)が、「犬の十戒」について動画を見せながら、講話をしてくださいました。先週の金曜日まで「竹松っ子の心を見つめる教育週間」でした。たくさんのご参観、ありがとうございました。

おしゃべりせず移動します。

1100人以上の人がいても静かに待つことができます。

今年の最重点努力事項は「聞く(聴く)」態度の育成です。

校長先生の話

三宅さんの話

児童代表のお礼の言葉

生活科の学習

1・2年生の生活科の学習の様子を紹介します。生活科は「身近な生活圏を学習の対象や場とし、それらと直接関わる活動や体験を重視し、具体的な活動や体験の中で様々な気付きを得て、自立への基礎を養うこと」をねらいとして学習しています。

竹松小の身近にある施設について調べていました。宮小路交番の写真を見ながら、どのようなことをするところなのか考えたり話し合ったりしていました。

ミニトマトの観察です。

どのような変化があるのか、じっくりと観察しています。

花が咲き、小さな実がなっていました。

友達と話しながら楽しそうに記録していました。

1年生のアサガオの観察記録です。

葉の形をよく見て描いていますね。

つるが伸びてきたことがよく分かります。

子供たちの頑張り

いろいろな場面で、自分で気付いて行動している子供たちがいます。みんなのことを考えて行動している姿を見ることができ、とてもうれしいです。

トイレに落ちていたごみを拾っている2年生です。

昼休みにボランティア掃除をしてくれる4年生です。

玄関掃除に一生懸命に取り組んでいる3年生です。

いつもきれいにしてくれています。

ごみ拾い、いつもありがとう!!

読み語り(6月20日)

今回の読み語りは4年生でした。今回も読み語りの会「バンブー」のみなさんがたくさん来てくださり、有意義な時間を過ごすことができました。いつもありがとうございます。

学習の様子

1学期もラストスパートです。どの学年も真剣に学習に取り組んでいます。

タブレット端末を使った学習にも慣れてきました。(2年生)

3年社会「働く人と私たちの暮らし」の学習です。農家の仕事や工場の仕事、お店の仕事について調べています。

3年算数「表とグラフ」の学習です。けがの種類とけがの場所について1つの表にまとめる方法を考えていました。

2年道徳「虫が大すき アンリ・ファーブル」の学習です。学習を通して、身近な自然に親しみ、動植物に優しい心で接していこうという心を育てていきます。

6年図工「木版画」の学習です。

彫刻刀で慎重に彫り進めています。完成が楽しみです。

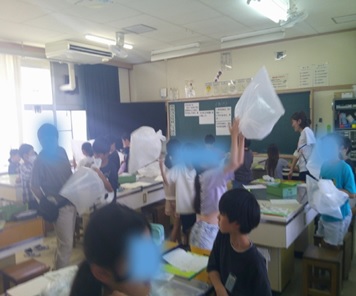

4年理科「とじこめた空気」の学習です。空気をビニル袋に閉じ込め、圧してみて気付いたことをワークシートに記録していました。

これから空気だけでなく、水についても調べて、空気と水の違いについて学習していきます。

学習の様子

3年生と5年生の学習の様子を紹介します。

3年算数

デジタル教科書も活用しながら、授業を進めます。

3年図工:「ことばから思いうかべて」の学習です。先生が読み語りをし、その本の中の言葉から、場面を思い浮かべて、絵を描きます。

読書感想画を描く練習にもなりますね。どのような言葉に着目し、登場人物の様子や気持ちについて思い浮かべながら、描いていきます。

代表委員会の議題について話し合っている5年生です。

自分の考えを堂々と発言する子供たちが多く、活発に意見が出ていました。

議題は「メディアコントロール」の取組についてです。

授業始まりのルーティン

授業が始まる前に、どの学級も行っていることがあります。その取組について紹介します。

朝の会で「ビジョントレーニング」

授業の始まり前の黙想です。

目を閉じて心を落ち着けます。

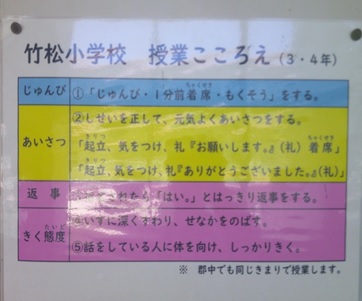

竹松小学校の「授業のこころえ」です。

授業が始まる前に、黙想をして心を落ち着かせます。2年生もばっちりできますね。

さすが4年生です。

水慣れる運動遊び(水遊び)(1年生)

1年生のプールでの水慣れの学習の様子を紹介します。1年生にとっては最後のプールでした。最初の頃と比べると、浮いたり、水中にもぐったりすることが、上手になりました。

フラフープくぐり

顔を水につけて、くぐっていました。

宝探し

プールの底に沈んでいる宝物をゲットすることができたかな?

洗濯機(ソーメン流し)

みんなで整列して、プールの端を歩いて回ります。だんだん流れができてきます。

見学の人は、友達の頑張っている様子を観察しています。

みんなのために

6月9日から20日まで、「竹松小さわやかあいさつ週間」でした。朝から進んで挨拶運動に取り組んでいる4年生がいました。これからも挨拶を自分から進んで行い、気持ちのよい挨拶を学級・学年・学校全体・地域に広げていきましょう。

朝から挨拶運動をしている4年生です。

次の日の朝の様子です。

4年生が集まって挨拶運動をしていました。

前日は3人で行っていたのに、今回は7名の人が取り組んでいました。ありがとう!!

用務員さんが、通級棟のツツジを剪定してくださっています。来年もきれいな花を咲かせてほしいですね。

朝からごみを拾いをしている1年生です。

トイレスリッパならべをしている2年生です。

渡り廊下の国語辞典をきれいに並べている4年生です。

朝の子供見守り活動(6月20日)

主任児童委員や民生児童委員のみなさんが、朝から「子供見守り活動」として、3か所で挨拶運動を行ってくださいました。たくさんの人たちに見守られながら登下校したり、生活したりできる子供たちって幸せですね。

朝早くから、ありがとうございます。

これからも、子供たちの見守りをよろしくお願いします。

1年生は、朝からアサガオへの水やりを行っています。

つるもどんどん伸びてきたので、つるを支柱に巻き付ける作業も行っています。

きれいなアサガオの花が咲いています。

7月になりました。

7月の異名は「文月」。七夕の竹につける文をひろげる文(ひろげ月)から生まれたとも、稲が実る頃なので、穂の「含み月(ふくみつき)」から生まれたとも言われます。そのほか、棚機月、女郎花月とも言われます。1学期も残り1か月です。しっかりとまとめを行っていきます。

5年生の学級活動での話合いの内容です。「クラスをよくするルールを決めよう」

「言葉づかいのルール」を決めよう。

「授業中の切り替えができる取組」について考えよう。

代表委員会の議題「インターネット・メディアの使い方について」の話合いを行いました。

みんなで話し合って決めたことを実践していきましょう。

3年生は総合的な学習の時間に、「郡川」について調べていました。

前の時間に学習したことの振り返り。担任の先生の笑顔と挙手の様子から、学級の楽しい雰囲気が伝わってきます。

発表している人の方を向き、話をしっかりと聞くという基本がしっかりとできています。

みんなのこころは何色?

こころ 萩原朔太郎

こころをばなにたとへん こころはあぢさゐの花 ももいろに咲く日はあれど うすむらさきの思い出ばかりはせんなくて こころはまた夕闇の園生のふきあげ 音なき音のあゆむひびきに こころはひとつによりて悲しめども かなしめどもあるかひなしや ああこのこころをばなににたとへん こころは二人の旅びと されど道づれのたえて物言ふことなければ わがこころはいつもかくさびしきなり

今週の金曜日まで「心を見つめる教育週間」です。子供たちの心について見つめていきます。先週の金曜日(6月27日)九州北部地方が梅雨明けしましたね。梅雨の期間は19日間で、6月の梅雨明けは観測史上初めてだったそうです。

同じ株なのにアジサイの色が違っていて不思議ですね。

C棟裏のアジサイがきれいに咲いています。

とてもきれいですね。あなたの心の色は何色ですか?相手の気持ちを考えて行動できる人になりたいですね。

ツバメの巣に雛がいました。親鳥が餌をもってくると、口を大きく開けて待っています。小さいですが分かりますか?

朝の会で、担任のギターの演奏に合わせて歌を歌っていました。あいみょんの「マリーゴールド」を気持ちよさそうに歌っていました。みんなで歌うことで、いいスタートが切れますね。

花壇のマリーゴールドがきれいに咲いています。

ポーチュラカも暑さに負けず元気に咲いています。

サルビアも元気に咲いています。

租税教室(6年生)

6月18日(水)に、県央振興局税務部の方を講師にお招きし、「租税教室」を行いました。なぜ税金が必要なのか、税金はどのように使われているのかなど、分かりやすく説明してくださいました。また、DVDを視聴し、税金についての理解を深めることができました。社会科の学習でも税金の働きや、国民には「税金を納める義務」があることを学びました。

県央振興局税務部の方です。

体育館で映像を見ながら学びました。

よくある質問

お問い合わせ