ここから本文です。

更新日:2025年10月31日

活動の様子(10月)

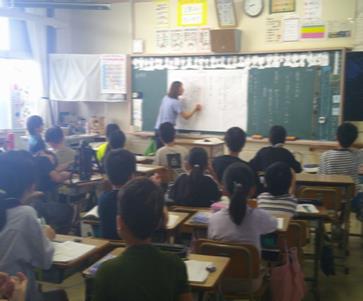

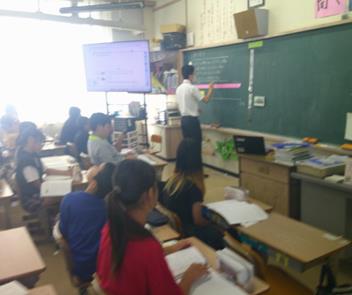

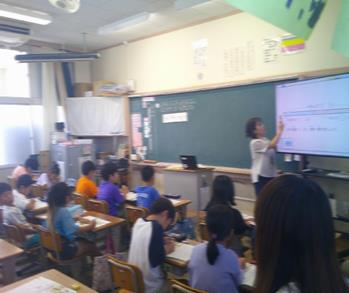

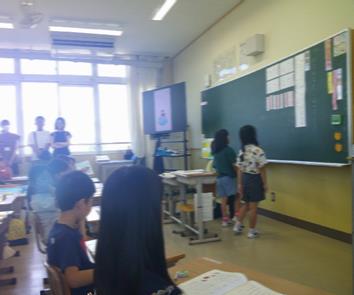

学習の様子

学校生活でも日常生活でも、力を蓄える場面(静)と力を発揮する場面(動)を意識して、どこに力を向けるべきか考えて行動することが、とても大切です。修学旅行や宿泊学習、社会科見学、小体祭、音楽祭など、校外で学習することが多い実りの秋。「静と動」を意識して取り組んでいきます。高学年の様子を紹介します。

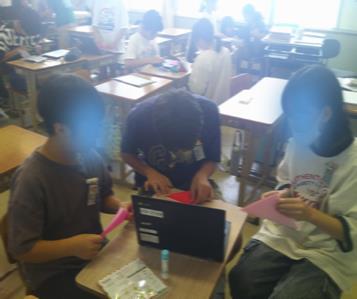

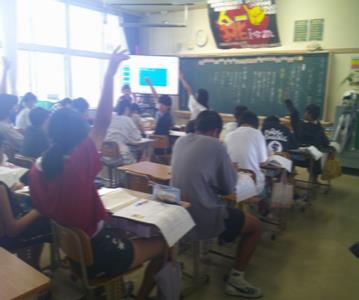

6年道徳「ぼくだって」の学習です。ねらい:自分の考えや意見を相手に伝えるとともに、謙虚な心をもち、広い心で自分と異なる意見や立場を尊重する。

6年道徳「ロレンゾの友達」の学習です。ねらい:友達と互いに信頼し、学び合って友情を深め、異性についても理解しながら、人間関係を築いていこうとする。

5年生は、ニンジン畑のお世話を行っていました。

雑草取りを頑張っています。

植物の成長のためには、水やりや雑草取りなどのお世話が大切ですね。

6年外国語の学習です。夏休みの思い出について、英語でスピーチしていました。

スラスラとスピーチしていました。

本は心の栄養

朝夕が涼しくなり、少しずつ秋の深まりを感じます。秋の季語に「灯火親しむべし」という言葉があります。「秋になると涼しくなり、夜が長くなるので、灯りの下で読書を楽しむのがよい」という意味です。「読書の秋」という言葉の由来とも言われています。本を読むとどんなよいことがあるのでしょうか。脳が活性化(生き生き)する・想像力が豊かになる・視野(ものの見方)が広がる・語彙(使える言葉)が増える・ストレス解消になる・知識が増える・自分をコントロールする力が付く(感情的にならない)など、たくさんのよさがあります。本は心の栄養になります。読書は一人でも始められます。一人一人がお気に入りの本と出合えるように願っています。

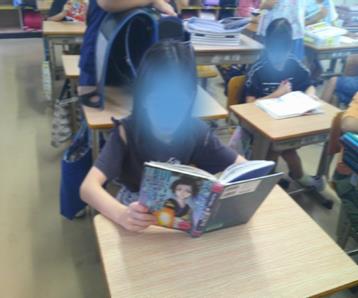

朝読の様子です。(6年生)

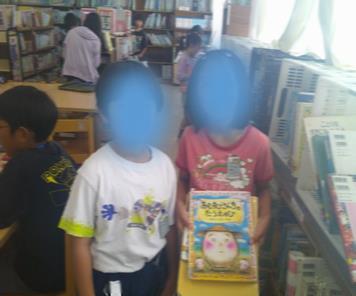

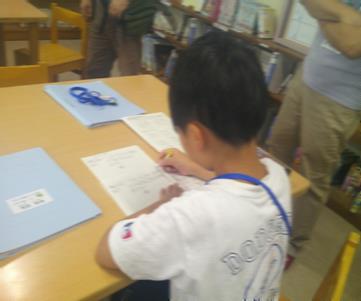

図書室の貸し出しの様子です。(4年生)

うれしそうに借りた本を見せてくれました。

静かな環境で読書に親しむことも大切な時間ですね。

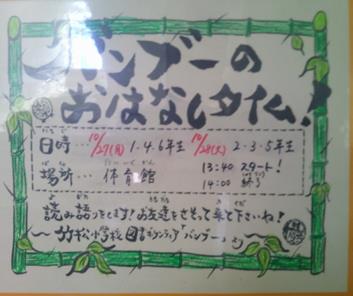

図書ボランティアのバンブーのみなさんが、図書の作業の手伝いをしてくださいました。お忙しい中、ありがとうございます。

聞く(聴く)ことについて

「聞く」ことの大切さについて、いくつか紹介します。

○「聞く」という字は、耳が門に囲まれている。話を聞くには門を開く。

○聞くのは一生の恥、なんてとんでもない。聞くのは一生の宝だ。(三遊亭円窓)

○話を聞かない人は、人と関わろうとしない、冷たい、淋しい人だ。(スティーブン・スピルバーグ)

○うんざりさせられる人……こちらの話を聞いてもらいたいときに喋る人(ピアス)

○自分の話を聞いてもらいたかったら、まず相手の話を聞くことだ。

2学期後半も「学習規律の徹底」と「支持的風土の醸成」、そして「聞く(聴く)」態度の育成を目指して取り組んでいきます。

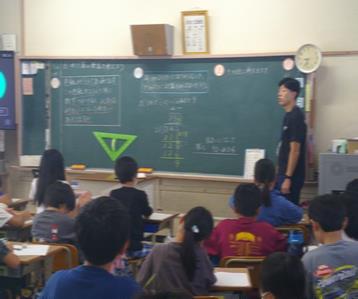

3年道徳

5年算数

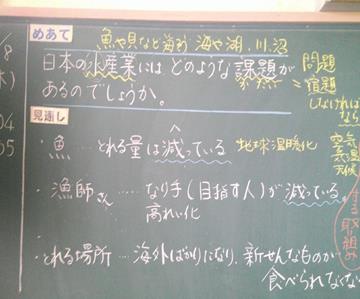

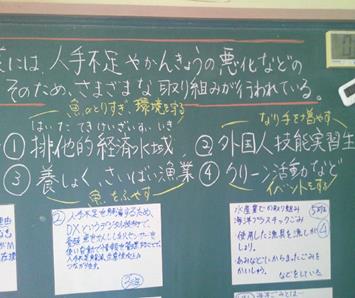

6年社会

しっかり「聞いて(聴いて)、反応する」大切な力です。

発表者を向き、話を聞く(聴く)。

発表者の意見について、自分の考えと比較しながら聞く(聴く)。

発表をつなぐ

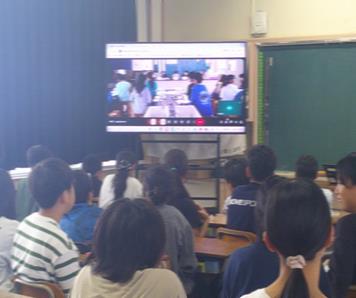

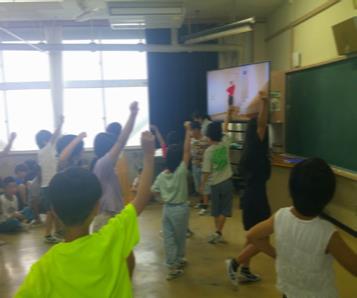

学年集会(1年生)

10月9日、下校前に学年集会を行いました。それぞれの学年に分かれて、話がありました。1年生の学年集会の様子です。1年生はオンラインで行いました。明日からは11月、3連休からのスタートです。ゆっくり体を休めて、11月も頑張っていきましょう。

みんなテレビモニターをしっかり見て、話を聞いています。

「読書の秋」「食欲の秋」「スポーツの秋」についてのお話でした。

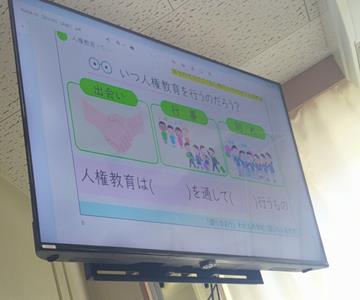

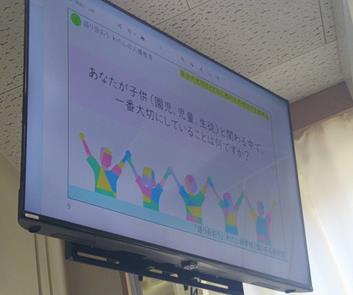

人権についての研修会(10月9日)

10月9日の放課後、人権に関する研修会を行いました。「大村市人権教育・啓発基本指針」には次のように示されています。「すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現するためには、国民一人一人の人権尊重の精神の涵養を図ることが不可欠であるとの認識のもと、人権教育・啓発の重要性が高まる中、国は2000年(平成12年)12月に『人権及び人権啓発の推進に関する法律』を制定しました。」(第1章基本指針策定の背景 1策定の目的 「大村市人権教育・啓発基本指針」から引用)学校生活でも人権意識を高くもち生活していきます。

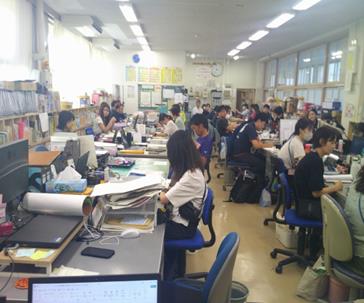

研修会の様子です。

読書の秋

サマセット・モームの『読書のすすめ』の中に次のような文章があります。「読書の習慣を身に付けることは、人生のほとんどすべての不幸から、あなたを守る避難所ができることである」と。子供たちは読書活動に進んで取り組んでいます。

9月25日現在、42698冊です。

9月29日の貸出冊数です。

9月30日の貸出冊数です。1日で652冊の貸し出しがありました。

10月1日の貸出冊数です。1日で862冊の貸し出しがありました。

10月2日の貸出冊数です。1日で732冊の貸し出しがありました。

10月6日の貸出冊数です。

10月の図書目標は「読書の秋を楽しもう」でした。たくさんの本に親しむことができました。

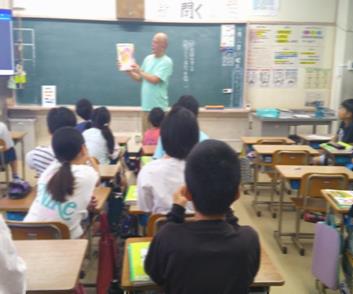

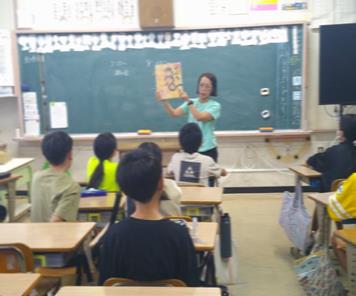

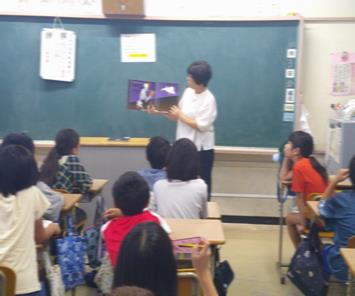

バンブーのみなさんが、読み語りの様子を掲示してくださっています。どの写真からも読み語りを楽しんでいる様子が伝わってきます。

体育の学習

1年生と2年生の体育の学習です。運動するのに適した気候になってきました。「スポーツの秋」です。

2年生の体育の学習です。

チームで作戦を考えています。

1年生の体育の学習です。

リレーをしています。みんな一生懸命に走っていました。

バトンパスは上手にできるかな?

芸術の秋

1年生の図工の作品です。力作ぞろいです。どれも素敵な作品ですね。教室が美術館になっています。

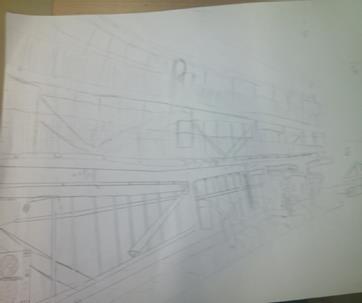

理科の学習(5年)

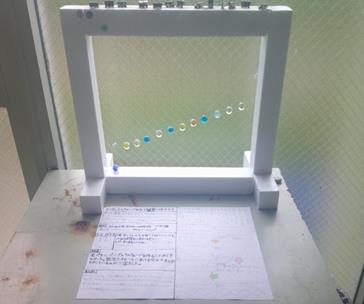

5年生は理科の学習で、流れる水の働きについて実験していました。班で協力しながら水の量を変えて、どのような変化があるのか調べていました。実験をもとに、流れる水には、「浸食」「運搬」「堆積」の3つ働きがあるということを学びました。

理科の学習(4年生)

理科の学習の目標は、「自然に親しみ、見通しをもって観察、実験などを行い、問題解決能力と自然を愛する心情を育てること」や「自然の事物・現象についての実感を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養うこと」です。理科の学習で、実験結果を予想したり、実験方法を考えたり、実験結果を考察したりする力を高めていきます。

「水のすがたとゆくえ」の学習です。水の中に氷を入れて、そのときの変化について調べています。

班のみんなで協力しながら実験をしています。

実験結果を予想しています。

地面に水をかけ、その上に容器をかぶせ変化を調べています。

公園遊び(10月16日)

1年生は生活科の「みんなのこうえんであそぼう」の学習で、宮小路公園に行きました。事前に道路の歩き方や公園のルールについて確認をして、出発しました。行き帰りの交通のルールを守ったり、会った人に挨拶をしたりすることができ、そして公園できまりを守って楽しく遊ぶことができました。

きちんと並んで歩きます。

宮小路公園に到着しました。

順番を守って、楽しく遊んでいます。

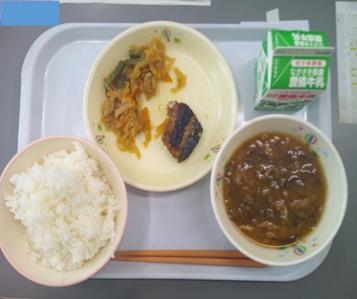

給食

給食メニューの紹介です。毎日おいしい給食をありがとうございます。

9月29日の給食は「ご飯・牛乳・春雨スープ・かぼちゃのひき肉フライ・キュウリのパプリカあえ」でした。

9月30日の給食は「ご飯・牛乳・さつま汁・きびなごのごまフライ・ゆかりあえ」でした。

10月3日の給食は「ご飯・牛乳・さわに椀・イカのかりん揚げ・即席漬け」でした。

10月6日の給食は「ご飯・牛乳・里芋のそぼろ煮・シシャモ磯辺フライ・キュウリのカリカリ漬け・お月見ゼリー」でした。

10月7日の献立です。この日は、「ご飯・牛乳・ヒカド・長崎天ぷら・浦上そぼろ」と、長崎にちなんだメニューでした。

10月8日の給食は「レーズンパン・クリームシチュー・えだまめサラダ・バナナ」でした。

10月9日の給食は「親子丼・牛乳・キャベツとウィンナーのソテー」でした。

ボランティア

いろいろな場面で、みんなのために取り組んでいる人たちがいます。

学校周辺には、いろいろなごみが落ちています。

朝からのごみ拾い

図書ボランティアバンブーさんの取組

朝からの玄関掃除

昼休みにボランティア掃除をしている4年生

4年生の姿を見て、2年生も手伝ってくれました。おかげで廊下がきれいになりました。

登校中にごみ拾いをしてきた1年生です。ありがとう!

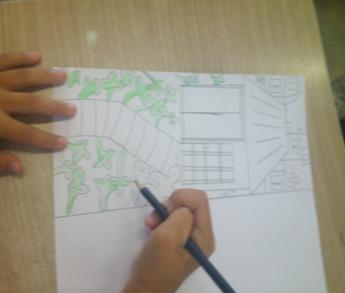

芸術の秋

4年生と6年生の図工の学習の様子です。図画工作科の目標は「表現及び鑑賞の活動を通して、感性を働かせながら、つくりだす喜びを味わうようにするとともに、造型的な創造活動の基礎的な能力を培い、豊かな情操を養う」ことです。

4年生の学習の様子です。

集中して取り組んでいます。

夏休みの思い出を絵に表現しています。

6年生の学習の様子です。

学習の様子

学習の様子を紹介します。

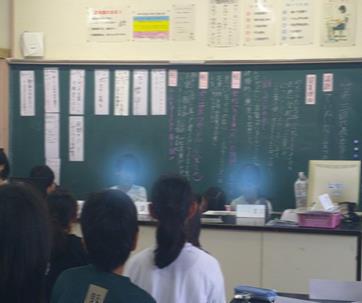

6年国語「やまなし」の学習の様子です。やまなしは、宮沢賢治の作品です。

6年国語「イーハトーヴの夢」の学習の様子です。宮澤賢治独特の描写を味わうとともに、その生き方に触れることを通して作品の世界を捉える力を育てます。

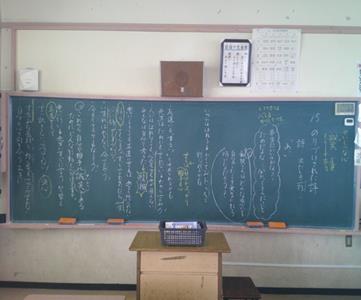

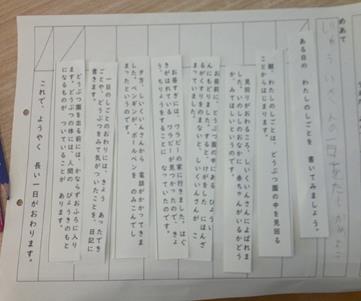

5年道徳「のりづけされた詩」の学習です。誠実に、明るい心で生活しようとする態度を育てることがねらいです。

真剣に考えています。

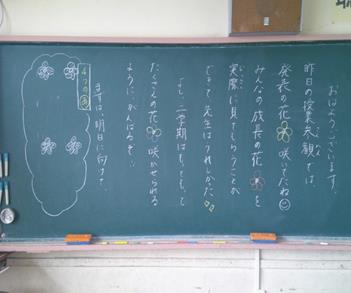

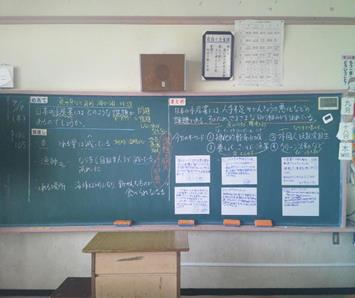

板書の様子から、たくさんの考えが出てきたことが分かります。

4年算数「わり算の筆算」の学習です。345÷21の学習で、あまりが出てきます。

学習内容がどんどん難しくなってきますが、しっかり話を聞き、真剣に考え、友達と考えを交流し、理解を深めています。

4年外国語活動の学習の様子です。

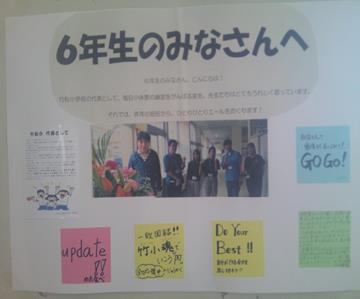

ようこそ先輩(職場体験学習)

10月15日・16日に、竹松小学校の卒業生である郡中学校2年生の2名が「職場体験」に来ました。

10月3日に、6年担任と打合せをしました。

最初に、教頭先生からの話がありました。真剣に話を聞いています。

6年生の学習に参加しました。

給食中に、放送で自己紹介をしました。

原稿なしで、上手に自己紹介しました。さすが先輩ですね。

用務員さんの仕事の手伝いも行いました。

2日間で学んだことをこれからの生活に生かしてほしいです。

PTA逃走中レクリエーション(10月19日)後半戦

逃走中の後半の様子を紹介します。

第2ミッション「じゃんけんで仲間を救おう(Aチーム)」じゃんけんをして勝つと、脱出できます。第2部は、Bチームが逃走します。

第2部の綱引きも、子供チームが勝ちました。

第3ミッション「キーワードクイズ」;ハンターや保護者に貼ってある文字を組み合わせて答えを探します。第1問「校長先生の名前は?」第2問「副校長先生の奥さんの名前は?第3問「教頭先生の好きな食べ物は?」

最後に、みんなで風船を飛ばしました。

大村ケーブルテレビのインタビューに答えていました。

終わった後に、ごみ拾いをしてくれた6年生です。ありがとう。

逃走中のスタッフのみなさん、企画運営、準備片付けとありがとうございました。

PTA逃走中レクリエーション(10月19日)前半戦

10月19日(日)午前中、竹松小学校運動場で、「PTA逃走中レクリエーション」がありました。約200名の子供たちが参加し、楽しい活動となりました。ご協力いただいた保護者のみなさん、ありがとうございました。

朝早くから、たくさんの保護者のみなさんがスタッフとして準備をしてくださいました。

開会式でのPTA会長の挨拶です。AチームとBチームに分かれてスタートします。

第1部スタートです。Aチームが逃走します。

ハンターが出動します。

ハンターから捕まらないように、必死に逃げています。

捕まった(確保された)人たちは、助けを待っています。

第1ミッション「大人と綱引き(Bチーム)」1回戦は低学年VS大人チーム

2回戦は中学年VS大人チーム。3回戦は高学年VS大人チームでした。大接戦の末、2対1で子供チームの勝利!

代表委員会(10月16日)

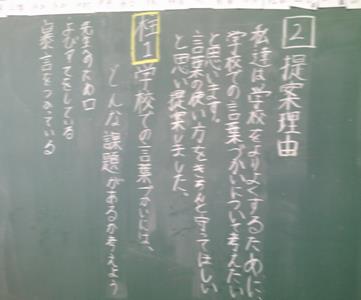

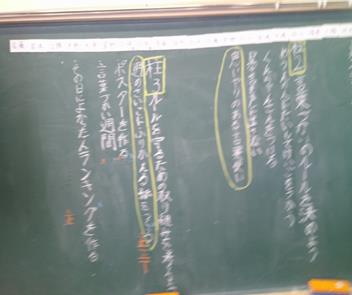

第3回代表委員会がありました。今回の議題は「ていねいな言葉づかいについて」学校をよりよくするために、学校での言葉遣いについて話し合いました。話合いで決まったことをこれから実践していき、よりよい学校を目指していきます。代表委員会は、4年生以上の代表児童が参加し、学校全体の生活を共に楽しく豊かにするための集団生活や人間関係などの諸問題について話し合い、解決を図るための活動です。

企画委員会の議長団です。

議長と副議長が、話合いをスムーズに進行しています。

4年・5年・6年の学級の代表が出席して、話合いを行いました。

代表委員会に参加していない人たちは、各教室で話合いの様子をオンラインで視聴しています。

学級で話し合ってきた4年生の記録ノートです。記録の様子から、学級でしっかりと話し合ってきたことが分かります。

企画委員会の観察係は、話合いの様子をノートに記録しています。

読書週間(10月27日~11月9日)

今日10月27日(月)から11月9日(日)は、第79回読書週間です。今年の読書週間のポスターには「こころとあたまの、深呼吸」という言葉が書かれています。静かな環境で読書に親しんで、心と頭の深呼吸をしましょう。

4年生の様子です。

図書委員は、図書集会に向けた練習を行っています。

3年生の様子です。

今日と明日の昼休みに、体育館で「おはなしタイム」があります。

図書委員のみんなが、秋に関する本を見付けて、おすすめの本のコーナーに並べていました。

読書活動

10月9日に、今年度の貸出冊数が5万冊を突破しました。これからも読書活動に親しみ、心を育てていきます。

10月7日現在、49018冊です。

10月9日に5万冊を突破しました。

3年生の朝読の様子です。

2年生の様子です

10月10日には、51365冊となりました。

言葉を大切に

「ひとつのことばで」 北原白秋

ひとつのことばで けんかして ひとつのことばで なかなおり

ひとつのことばで 頭が下がり ひとつのことばで 心が痛む

ひとつのことばで 楽しく笑い ひとつのことばで なかされる

ひとつのことばは それぞれに ひとつのこころを 持っている

きれいなことばは きれいな心 やさしいことばは やさしい心

ひとつのことばを 大切に ひとつのことばを 美しく

きれいなことばは、使う人の心も、言われた人の心もきれいにしてくれます。やさしいことばも同じです。何気なく使っていることばを見直し、大切に使っていきます。学級会で「言葉遣い」について話し合いました。

6年生の話合いの様子です。

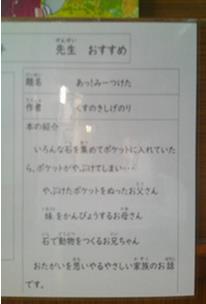

図書まつり(10月20日から10月31日)

10月20日から10月31日まで「図書まつり」を実施しています。図書室には、先生たちのお薦めの本が紹介してあります。

10月20日から10月31日まで「図書まつり」を実施します。

読書ビンゴや読書シールで「はらぺこあおむしを作ろう!」、「図書集会」、先生方のお薦めの本の紹介などの取組を行います。

先生たちのお薦めの本の紹介です。

ぜひ読んでみてください。

読み語り(10月3日)

10月3日の読み語りは4年生でした。バンブーのみなさん、毎週ありがとうございます。

「キツネのホイティ」

素話「三枚のお札」

「ながさきくんち」

「ふってきました」

「いのちをいただく」

「しゃっくりガイコツ」

ミニバレーボールの練習(10月15日)

10月15日に3回目の郡中学校区PTA球技大会の練習がありました。今回もたくさんの方が参加してくださり、盛り上がりました。11月8日(土)が本番です。怪我をしないように楽しくプレーしたり、応援したりして楽しみましょう。

10月15日の午前中には、10月19日に行う「逃走中」レクリエーションの事前準備をPTAの実行委員のみなさんが行ってくださいました。

芸術の秋

6年生がつくった絵手紙です。一つ一つの作品に個性があり、秋らしさを上手に表現できています。歌手のさだまさしさんの著書「さだ語録」には次のような一節があります。『花も人間も同じだ―秋桜は変な花です。梅にしろマーガレットにしろ、群れるときは同一色です。ところが秋桜は、したたかに群れ合った個々が、別の色をしています。これが魅力です。ふと、花も人間も同じだと思ったりするのです。群れのなかでも一輪を主張し、一輪そのものが群れを支える。そうありたいものだなあ』

朝からの読書活動

朝から読書活動の時間があります。静かな雰囲気の中で、集中して読書をする。そして、心を落ち着かせてから、朝の会・1時間目の授業と1日の生活がスタートします。短い時間ですが、毎日続けることが大切です。毎日5分間の読書を続けることで、1年間でおよそ16時間の読書時間となります。(5分×200日=1000分≒16.6時間)「本物は続く。続くと本物になる」

6年生の読書の様子です。

第24回竹松お宮日奉納相撲大会に向けた練習(10月19日)

10月26日にある「第24回竹松お宮日奉納相撲大会」に向けて、練習を行いました。今回は1年生から3年生までの6名が出場します。最初は、立ち合いが弱かったのですが、練習をしていくうちに、力強い立ち合いができるようになり、おでこを相手の胸に付けて、前まわしをもって押し出すことができるようになりました。本番も頑張ってほしいです。

すり足の練習

最初は腰の位置が高かったのですが、練習をしていくうちに腰の位置が低くなってきました。

相撲は「礼に始まり礼に終わる」と言われるように、礼儀作法が重視される日本の国技です。

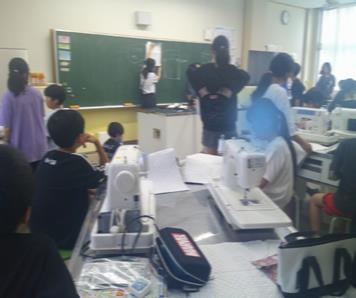

6年家庭科「ナップサックづくり」

6年生は家庭科の学習で、ナップサックを制作しています。①布の裏に印を付ける。②両わきをまち針でとめ、しつけをする。③わきを縫う。④出し入れ口を縫う。という過程があります。ミシンを使って縫います。5年生のときに一度は使ったことはありますが、普段使うことはほとんどないようです。保護者の方が、ボランティアでお手伝いしてくださっています。お忙しい中、ありがとうございます。完成したナップサックは、修学旅行で使えますね。

おいしい給食、ありがとう

9月後半の給食です。毎日、おいしく残さず食べています。「食欲の秋」です。

9月16日「わかめご飯・牛乳・野菜椀・高野豆腐のそぼろあんかけ」

9月17日「パインパン・牛乳・ポテトスープ・マカロニグラタン・ミニトマト」

9月18日「ご飯・牛乳・麻婆豆腐・シューマイ・中華和え」

9月19日「ご飯・牛乳・ナスの赤だし・サバの唐揚げ・干し大根の炒め煮」

9月22日「ご飯・牛乳・キャベツと肉団子のスープ・白身魚の香草焼き・茎わかめのきんぴら」

9月24日「米粉パン・牛乳・チリコンカン・オムレツ・ゴマドレッシングサラダ」

6年生の作品です。「食欲の秋」です。

学習の様子

学習の様子を紹介します。

3年生の学習のようです。昔の道具について調べています。

タブレット端末を使って調べ学習を行っています。

代表委員会の話し合いです。議題は「正しい言葉づかい」について

議長団が話し合いをスムーズに進行しています。さすが6年生です。

明日は小体祭

明日10月23日(木)は「第76回大村市小学校体育祭(小体祭)」です。6年生が出場します。学校の代表として、頑張ってきてください。そして、自分の学校の応援だけでなく、他の学校の人の応援をしたり、会話をしたりしながら交流を深めてください。

3年生も走っています。

小体祭に向けて

6年生は、小体祭に向けて朝の時間に、自主練習を行っています。リレーの練習をしたりランニングをしたりと、目標をもって取り組んでいます。「本物は続く、続くから本物になる」

6年生へのメッセージです。5年生のときの担任の先生方から、小体祭へ向けたメッセージが掲示されています。

朝練に取り組む6年生が増えてきました。

内側のトラックでは、リレーの練習をしています。

外側のトラックでは、ランニングを頑張っています。

読書に親しもう

読書推進法の第2条には「読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの」と示されています。

昼休みの貸出しの様子です。

9月24日現在、42014冊です。

6年生の様子です。

どんな本を借りるのかな?

国語で学習している宮沢賢治の作品を見付け、借りていました。

貸出カードをきれいに並べ直しています。

学習の様子

学習の様子を紹介します。

1年算数「とけい」の学習です。時計版の目盛りに着目して時刻の読み方や表し方を考えています。

楽しそうに学習に取り組んでいました。

1年国語「うみのかくれんぼ」の学習の様子です。「はまぐり」の次は、「たこ」のかくれんぼを読み取りました。

読み取ったことを、動画で視聴し確認しています。

4年国語の学習です。話をしっかり聞いていますね。

4年算数の学習です。問題文をノートに写します。先生と同じ速さで写し取っていました。

3年外国語活動の様子です。「Do you like ~?」と質問し、「Yes, I do.」「No,I don't.」と答える活動に取り組みました。

クラブ活動(9月26日)

クラブ活動があり、みんなで楽しく活動していました。クラブ活動は、異年齢の児童(4~6年生)による自発的、自治的な活動です。一人一人がクラブ活動を十分楽しめるようにするため、上級生が下級生を思いやり、下級生が上級生に尊敬や憧れの気持ちをもてるように工夫して取り組んでいきます。

ニンジンのお世話(10月1日)

朝からのニンジン畑の様子です。5年生が朝からの準備を終えて、畑で水やりを行っています。ニンジンも大きく成長してきました。

国語の学習(3年生)

3年生の国語「へんとつくり」の学習で、漢字がへんやつくりから構成されていて、漢字は部分と部分を組み合わせて構成されていることを学びました。その学びを生かして、同じ部首の漢字を漢字辞典を使って調べ、ワークシートにまとめました。

たくさんの「へんとつくり」について、調べてまとめました。

へんとつくりだけではなく、かんむりやあし、にょう、かまえ、たれなど部首についてもまとめました。

その部首でできている漢字を漢字辞典で見付け、文章も作りました。

スポーツの秋(6年生)

6年生の様子です。小学校生活もあと半年、仲間と助け合いながら、1日1日を大切に過ごしていきましょう。

小体祭の走り高跳びの選手選考会です。

小体祭のリレーの練習です。

リレーでは、バトンパスがとても大切です。

小体祭の朝練の練習から戻ってきた2人組です。汗だくになって帰ってきました。さわやかな笑顔です。表情が見せられないのが残念です……。

6年生の体育の学習です。円陣を組んで、気持ちを高めています。

女子も円陣を組んで、男子に負けない大きな声を出していました。

友達と協力して頑張っています。

詠み語り(9月26日)

9月26日(金)の読み語りは、3年生でした。読み語りバンブーのみなさん、毎週ありがとうございます。

ぽんたのじどうはんばいき

ゴリラのパンやさん

おかあさんげんきですか

おすしのさかな

「おとうさんびっくり」

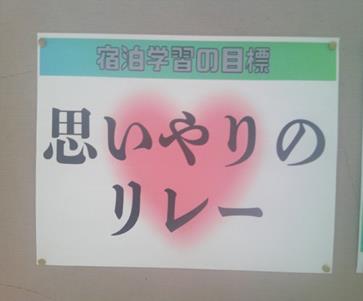

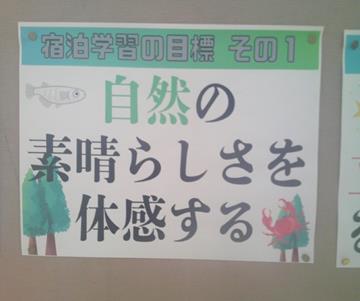

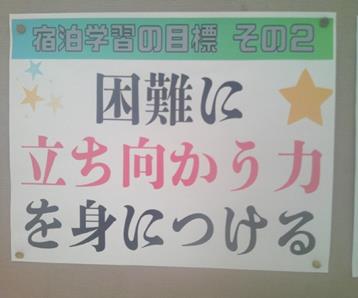

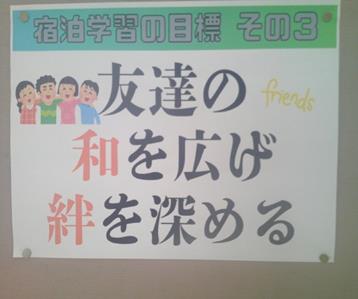

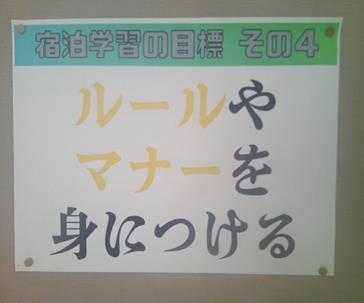

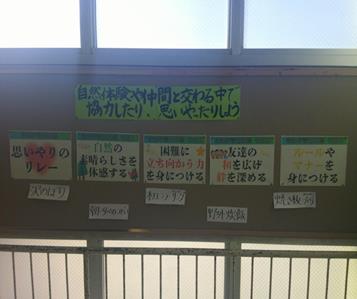

宿泊学習

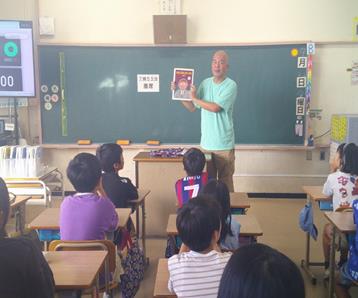

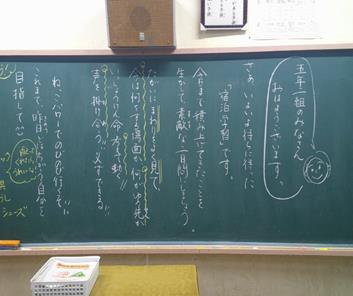

10月7日・8日に、5年生は宿泊学習に行き、たくさんのことを学んできました。宿泊学習で学んだことをこれからの生活に生かしていきましょう。

校長先生の話 3つのことを学んできてほしい「①仲間の大切さ・②最後までやり抜くことの気持ちよさ・③親のありがたさ」そして、「頭でなく体で感じてきてください」との話がありました。

児童代表の言葉

6年生が見送りをしてくれました。

いよいよ出発です。

この日の夜は満月でした。自然の家で見ることはできましたか?

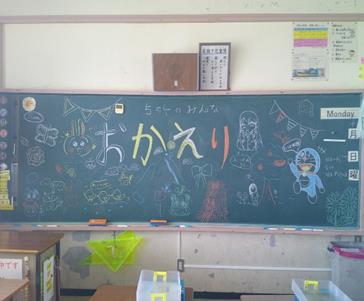

6年生からのメッセージ

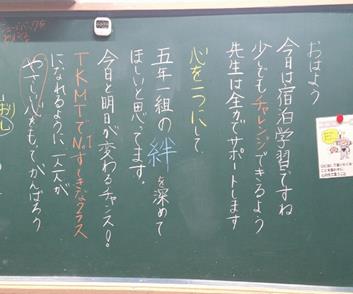

10月7・8日に、5年生は宿泊学習に行きました。たくさんのことを学んできました。5年生の教室をのぞいてみると…、6年生が5年生にメッセージを書いていました。

PTAの話し合い(10月7日)・ミニバレーボールの練習(10月8日)

10月7日にはPTAの話し合い(逃走中のスタッフ会議・三役会)、10月8日には2回目の郡中学校区PTA球大会の練習がありました。子供たちのために、そして親睦を深める活動などPTAも頑張っています。ミニバレーボールの練習では和気あいあいと楽しく活動することができました。本番も頑張りましょう!

10月7日、「逃走中」のスタッフ会議です。お忙しい中、ありがとうございます。

スタッフ会議の後、PTA三役会を行いました。いつも子供たちのために、真剣に話し合いをしてくださり、とてもありがたいです。今後もよろしくお願いします。

今回もまずは自己紹介からスタートです。PTA会長も練習を盛り上げてくださいました。

まずは練習です。

練習試合も盛り上がりました。

応援や練習だけの参加も大歓迎です。お待ちしています。

研究授業(10月2日)

10月2日は、4年生の研究授業でした。たくさんの先生に参観され、ちょっと緊張気味の様子でしたが、一生懸命に考えることができました。

第2回交流会(10月1日)

1年生と6年生の2回目の交流会は、1年3組と4組を招待して実施しました。

福笑い

魚釣り

どのブースも大盛況です。

輪投げ

ブンブンごま

トントン相撲

福笑い

宿泊学習(5年生)

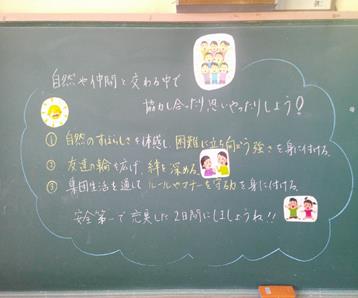

10月7日(火)と8日(水)に5年生は、国立諫早青少年自然の家での1泊2日の宿泊学習に行きました。沢登りや野外炊飯などの活動を通して、自然の素晴らしさを感じ、毎日の生活とは異なる環境の中でお互いを見つめ、友達のよさを知るきっかけになりました。宿泊学習学んだことを、これからの生活に生かしていきます。

宿泊学習の説明を真剣に聞いています。

放課後子ども教室(9月30日・10月7日)

放課後子ども教室がありました。1・2年生の参加している子供たちは、ボランティアの先生方と一緒に学習に取り組んでいました。ボランティアのみなさん、いつもありがとうございます。

一緒に読書に親しんでいます。

プリント学習を頑張っています。

漢字の学習です。丁寧に書いています。

丸付けをしてもらってうれしそうです。

折り紙をやっています。

丸付けをしてもらっています。

たし算カードをすらすら言っています。聞いてもらって、「すごいね!」と声をかけてもらってうれしいですね。

音読を聞いてもらっています。

交流会(9月26日)

9月26日、6年生は虹の原特別支援学校の6年生と交流しました。交流会は笑顔いっぱいで大盛況。虹の原のお友達も「楽しかった」「またやりたい」と感想を言ってくれました。次は、1年生を招待して交流会を行います。

ウェルカムボードを書いています。

進んで司会進行をした2人組です。とても上手でした。

トントン相撲

かわいらしいお相撲さんです。

魚釣りコーナー

虹の原特別支援学校の先生からの話

たくさんの賞品も準備しました。

研究授業(10月1日)

1年生の道徳の授業の様子です。「かぼちゃのつる」というお話を通して、「我慢すること」や「自分の気持ちをコントロールすること」についてみんなで考えました。このお話に出てくるかぼちゃは「ぼくはこうしたい」「ちょっとくらいいいじゃないか」と、自分の思いだけで好きな方向につるを伸ばしていきます。ミツバチやチョウ、スイカや子犬が「そこはみんなが通る道だよ」「まだ自分の畑があいているよ」と優しい言葉をかけても、かぼちゃは聞き入れません。ところが、道をふさいでしまったことでトラックにひかれ、痛い思いをして泣いてしまいます。

授業の始まりです。みんないい姿勢です。

担任の先生の話をしっかり聞いています。

スイカの役になって、かぼちゃに話しかけています。

自分の考えをワークシートに書き込んでいます。

考えを交流しています。

たくさんの先生が見に来ました。

1年生との交流会(9月30日)

9月30日・10月1日・10月2日の3日間、昼休みに6年生は1年生と交流会を行いました。6年生が遊びのコーナーを準備して、1年生が楽しく活動しました。6年生も1年生との交流を通して、どのように関わったり声をかけたりしたらよいのか学んでいました。

司会進行の6年生です。

ボウリングコーナー

トントン相撲コーナー

福笑いコーナー

射的コーナー

魚釣りコーナー

的入れコーナー

体育館がお祭り会場になり、大盛況でした。

友達と関わり

6年生は虹の原特別支援学校との交流会や1年生との交流会を行いました。交流会に向けての準備を進めている様子を紹介します。私たちは一人で生きているわけではありません。いつも誰かと関わりながら日々の生活を送っています。そういった中では、「わがまま」や「独りよがり」は通用しません。ルールやマナーを守ることが大切です。

賞品作りも役割を分担して順調に進めていました。

男女で協力している姿が見られ、とても微笑ましいです。

真剣に作業に取り組んでいます。

たくさんの賞品ができました。

掃除が始まる前に掃除を始めた人がいました。

その行動を見て、掃除を手伝う人がいました。

善い行いが広がっていきました。

球技大会の練習(10月1日)

10月1日、午後7時から郡中学校区PTA球技大会に向けた1回目の練習を行いました。11月8日(土)の大会本番に向けて、楽しく親睦を深めながら練習していきます。お忙しいと思いますが、本番だけでなく、練習にもどんどん足を運んでください。お待ちしております。練習日は、毎週水曜日(10月8日・15日・22日・29日・11月5日)の午後7時から、大村市児童体育館(富の原1丁目1171番地2)で行っています。

最初に、自己紹介をして顔合わせを行いました。

16名の参加があり、2チームに分かれて練習試合を行いました。

和気あいあいとプレーを楽しみました。

PTA会員同士の絶好の交流の機会です。

お忙しいと思いますが、ぜひご参加ください。(プレーではなく、応援でも大歓迎です)

学習の様子

10月もあっという間に折り返しです。今年度の最重点努力事項【学習規律の徹底と支持的風土の醸成→「聞く(聴く)」態度の育成】のさらなる定着を目指して頑張っていきます。人の考えを「聴く」ことはとても大切です。「聴く」は、ただ音声のみを「聞く」のではなく、目や心を十分に使って理解することが大切です。

3年国語「すがたをかえる大豆」の学習の様子です。

段落相互の関係に着目しながら、考えとそれを支える理由や事例との関係などについて、叙述をもとに読み取ります。

4年道徳「家族の一員として」の学習です。父母、祖父母を敬愛し、家族みんなで協力し合って楽しい家庭を作っていこうとする心情を育てます。

4年理科「雨水のゆくえ」の学習です。水の流れ方やしみこみ方、気温、水の行方に着目して、地面の傾きや土の粒の大きさ、水の状態変化と関連付けて考える力を高めていきます。

みんな自分なりの予想を立てて、調べ学習に入ります。

4年国語「パンフレットを読もう」の学習です。パンフレットを読んで気付いたことを交流し、パンフレットに使われてい文や言葉、絵や写真の特徴や役割を捉えながら、パンフレットの読み方や工夫について考えていきます。

1年国語「ことばをみつけよう」の学習です。表に書かれているひらがなから言葉を見付ける活動を通して、言葉探しを楽しみながら語彙を広げていきます。

1年生の国語の学習です。みんなの前で音読しています。

研究授業(9月29日)

4年生の算数の研究授業を行いました。「倍の見方」の学習です。問題文を読み、数量の関係に着目し、的確に演算決定をするとともに、その根拠について図を用いて解決していました。また、友達と考えを交流し、考えを深めることができました。子供たちだけでなく、先生たちにとっても「学びの秋」です。

芸術の秋

充実した3連休をご家族で過ごされたのではないでしょうか? スポーツの秋だけでなく、学校で子供たちは絵を描いたり、物をつくったりと、意欲的に創作活動に取り組んでいます。芸術の秋です。音楽を聴くことや絵画を見ること、演劇を観ることで、自分の感受性が養われ、感動したり、考えたりすることができます。素晴らしい音楽は、私たちの感情を豊かなものにしてくれます。ストレス解消のために音楽を聴くことがあります。これは、素晴らしい絵画に接した場合も同じだと思います。感動することで、感受性が養われて、一人一人の心の栄養になり、人間性が豊かになると思います。

3年図工「あの日あの時の気持ち」の学習です。

自分のイメージを膨らませ、豊かに発想や構想をして下絵を描いています。

完成が楽しみです。

2年図工「たのしくうつして」の学習です。

好きな形の型紙を作り、その形を版のようにして、画用紙に写し、配置の仕方や色遣いを楽しむ活動です。

顔が出来上がりました。

2年生活科「おもちゃ作り(ぴょんコップ)」

高く跳びあがりました。

交流会の準備

6年生は虹の原特別支援学校との交流会を9月26日に行いました。交流会に向けた事前準備の様子を紹介します。自分たちで内容を話し合い、グループを分け、協力し楽しみながら作業していました。本番も助け合って楽しい交流会を創り上げていました。

的当て(的入れ)チームです。

男女協力して賞品作りをしています。

賞品の折り紙を作成しています。

ボウリングチームの作業です。

みんな一生懸命、取り組んでいます。

本番も頑張りましょう。

天高く馬肥ゆる秋

朝夕が過ごしやすくなり、10月はまさに秋本番。何事にも集中できる季節です。昔からこの時期は「食べ物が飽きるほど豊かになり、草木も赤く明らかに染まる」ことから「アキ」と呼ばれるようになったといわれています。また、日本の国の古名は「秋津島(あきつしま)」と呼ばれ、日本は秋の島であることが強調されています。食欲の秋、芸術の秋などという言葉も、日本の食べ物や自然を上手に表現したものだと感じます。こんな素晴らしい時期です。「何事にも飽き飽きするほど取り組む」「あきらめることなく最後までがんばる」ことができるように、取り組んでいきます。

夏休みに咲いていたホウセンカの落ち種が発芽し、またきれいな花を咲かせています。

植物の生きる力ってすごいですね。

ツルレイシもまだまだ身を付けています。

大きなツルレイシもなっています。

熟して黄色になったツルレイシです。

中庭の畑のダイコンも発芽しました。

アサガオの仲間「マルバルコウソウ」も咲いています。

スポーツの秋2

明日から3連休です。13日は「スポーツの日」です。スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願うという趣旨があります。ご家族で運動に親しまれみてはどうでしょうか。体育の学習の様子を紹介します。

5年「タグラグビー」の学習です。チームの作戦がとても重要な競技です。

攻めるときは「走ってパス」することが大切です。ボールをもってゴールに向かって走ります。

タグを取られたら、すぐに止まってパスをします。パスは前に投げてはいけません。

守るときは相手のタグを取ります。取ったタグを相手に返さないと、次のプレーはできません。

1年「折り返しリレー」の学習です。折り返し地点にあるコーンをどのように折り返せるかが重要です。

リングバトンを次の人に渡します。

どのチームも一生懸命に走っています。

走っている人を応援している姿もいいですね。

実りの秋(9月22日)

秋の澄みわたった晴天の日は「秋晴れ」「秋日和」と呼ばれます。運動に適したさわやかな天気は、まさに「スポーツの秋」。また、次第に長くなる夜の時間をゆっくりと楽しむ「芸術の秋」「読書の秋」でもあります。色づく葉っぱや、スズムシやコオロギの鳴く音に触れると、どこかしんみりした気分になるかもしれません。秋は、梨に栗、柿、サツマイモ、キノコにサンマ、そして新米と、旬の食べ物が豊富な季節です。「食欲の秋」と言われるのはこのためです。9月22日の畑の様子です。

なかよし学級・たんぽぽ学級・たけのこ学級のダイコンです。大きく成長してきました。(9月22日)

5年生のニンジンも大きくなってきました。

1つの畝に4列出てきているのが分かりますね。

9月22日(月)朝から水やりのお世話をしている5年生です。

学校の手洗い場で水を汲んで、畑までの移動は大変ですが、頑張っています。

10月3日には、こんなに大きく成長しています。

目の愛護デー

目を大切にしよう

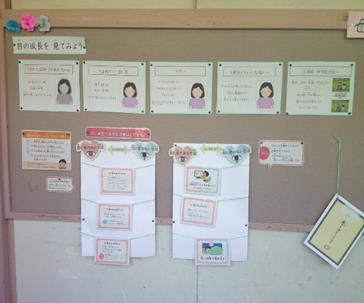

10月10日は目の愛護デーです。10月10日の「10」を回転させると、眉毛と目のように見えることから、この日が目の愛護デーになりました。一度目が悪くなると、なかなか思うように目はよくなりません。そのため目が悪くならないように気を付けていくことが大切です。暗いところや、近い距離で本を読んだりテレビや視聴覚機器を見たりするのは目にはよくありません。保健室前に、目に関する掲示がされています。

目の成長について

目に愛のある生活はどっちかな?

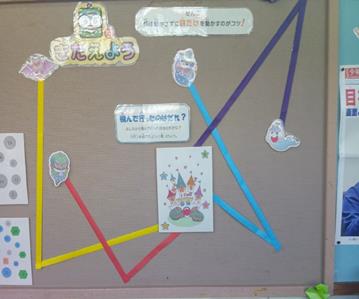

「キョロタッチ」目を動かすことで疲れた目をほぐすことができます。数字を順番に目で追っていくゲームです。

目を動かすトレーニングで、目を鍛えます。

書く姿勢も大切です。

読む姿勢も大切です。

自由研究6年生(Part2)

自分が興味をもったことについて、探求することはとても大切な力です。

火球について

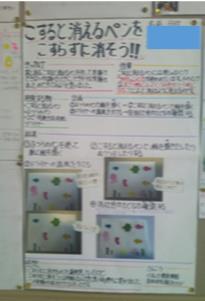

こすると消えるペンをこすらずに消そう!!

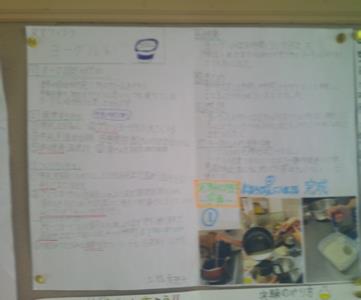

家で作ろうヨーグルト

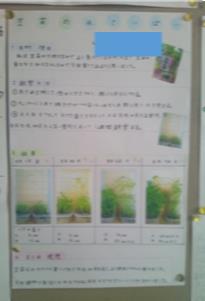

豆苗の水栽培

冷凍庫を使わずにアイスクリームを作る!

お金をきれいにしよう

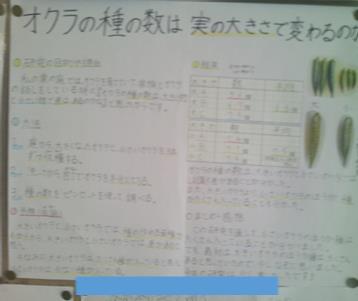

オクラの種の数は、実の大きさで変わるのか?

種まき

9月15日に、ストロベリーキャンドルとネモフィラの種をまきました。春の花壇が、赤い花と青い花で彩ることができるようにお世話を頑張っていきます。

ストロベリーキャンドルとネモフィラの種をまきました。

ストロベリーキャンドルは5日で発芽しました。

まだまだ小さな芽ですが、これからの成長が楽しみです。

次の日には、前の日よりもたくさん発芽していました。

カボチャの雌花が膨らんできました。

読書の秋

過ごしやすい気候の秋は、読書に適した季節です。古代中国の漢詩も理由に挙げられています。唐の時代の詩人・韓愈(かんゆ)の詩に「秋になり長雨があがって空も晴れ、涼しさが丘陵にも及んでいる。ようやく夜の灯に親しみ、書物を広げられる(和訳)」という一節があります。昔から、秋は読書にふさわしい季節と考えられていたようです。読書は間接的な体験をたくさんさせてくれます。直接には体験できないことも、本は教えてくれます。地球の裏側でも、宇宙の果てまでも、すぐに連れて行ってくれます。また、文からいろいろなことを想像することができ、柔軟な考え方ができるようになります。

図書室前の飾りが「ハロウィン」に模様替えです。バンブーのみなさん、ありがとうございます。

学習の様子

学習の様子を紹介します。

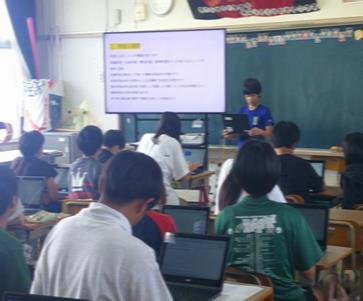

6年生の総合の学習です。調べたことをスライドを使って説明しています。

3年算数

3年算数

4年国語「ごんぎつね」の学習です。

6年家庭科「ソーイングで生活を豊かに」目的に合った袋を制作します。

2年生の音楽の学習です。リズムに合わせて、友達と楽しそうに活動しています。

2年生の国語の学習の様子です。手の挙げ方で、やる気が伝わってきます。

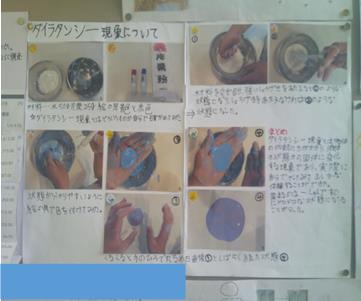

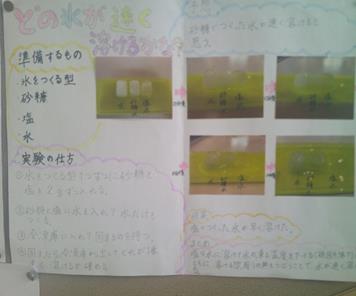

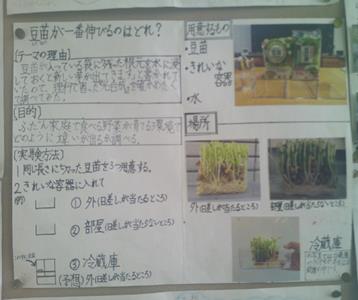

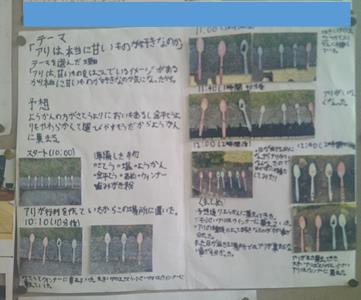

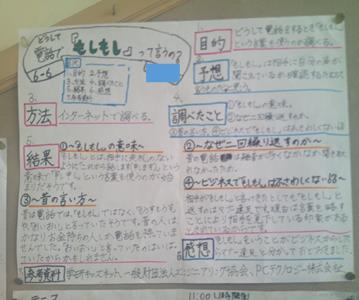

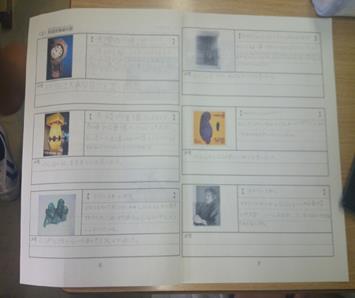

自由研究

6年生の自由研究を紹介します。様々なテーマで調べたり実験したりして、分かりやすくまとめています。自由研究を通して、主体的に課題解決に取り組む力を高めます。課題発見から実践、振り返りまでを経験でき、その過程で主体的にやり抜く力、やり直す力や論理的に考える力など、たくさんの力を身に付けることがねらいです。

ペンデュラムウェーヴ

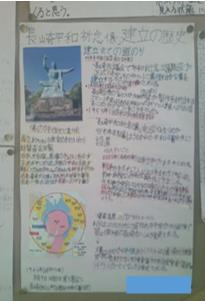

長崎平和記念像の建立の歴史

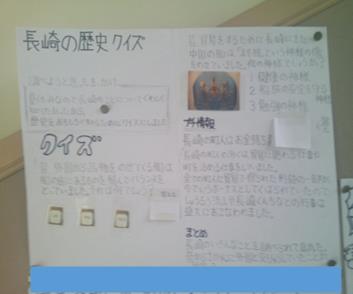

長崎の歴史クイズ

ダイタランシー現象

どの氷が速く溶ける?

豆苗が一番伸びるのは?

アリは本当に甘いものが好きなのか?

どうして電話で「もしもし」って言うの?

ボランティア(笑うから楽しい)

心理学者のウィリアム・ジェームズは「楽しいから笑うのではない、笑うから楽しいのだ」と言っています。楽しくないことを、楽しくなるようにする過程自体を楽しめる、楽しくない状況を楽しむ方法を見付けようと前向きになる考えをもち、笑顔で生活していきたいですね。学校にもたくさんの笑顔があふれています。ボランティアをしている子供たちは全員笑顔です。

朝から素敵な笑顔で気持ちのよい挨拶をしている2年生です。

小体祭の朝練を頑張っている6年生です。

正面玄関の掃除を頑張っている3年生です。

靴箱の隅々まできれいにしている2年生です。

学びの秋

学習の様子を紹介します。

1年道徳「そろっているけど」の学習です。約束やきまりを守り、みんなが使う物を大切にしようとする心情を育てます。

1年算数「10より大きい数」の学習の様子です。聞く姿勢がとてもいいですね。

2年道徳「おじさんからの手紙」の学習です。約束やきまりの意義を理解し、約束やきまりを守ろうとする心情を育てます。

3年生の学習です。味噌ができるまでの工程をまとめています。

3年生の授業の様子です。話をしっかり聞いています。

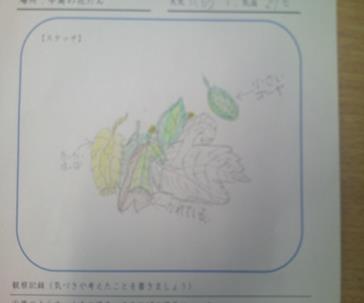

4年は理科の学習で、植物の様子を観察しています。

ツルレイシの葉や実の様子をしっかり見て、上手にスケッチしています。

読書活動

国が定める「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」には、読書習慣の形成に向けた効果的な取組として、乳幼児期には「絵本や物語を読んでもらい興味を示すようになること」、小学生期には「多くの本を読んだり読書の幅を広げたりすること」、中学生期には「内容に共感したり将来を考えたりすること」が示されています。秋の夜長に、ぜひ本を話題にして、家族の会話を弾ませてください。

朝からの読書(朝読)の様子です。

9月19日(金)は、2年生の読み語りでした。バンブーのみなさんありがとうございます。

寒露(かんろ)

厳しい残暑も終わり、朝晩の風が冷たくなってきました。明日10月8日は、24節気の一つ「寒露」。秋が深まり、草花に冷たい梅雨が宿る時期です。10月中旬になり、寒さが強まると、東日本から順に紅葉が始まります。朝夕が寒く感じられるようになってきます。ご家庭での体調管理、よろしくお願いします。

これからも、「成長の花」を増やしていきましょう。

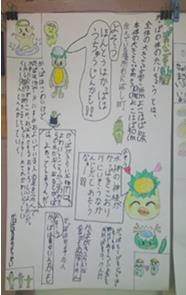

3年生は「かっぱ」についての調べたことを新聞にまとめています。

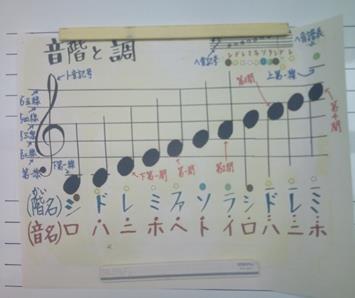

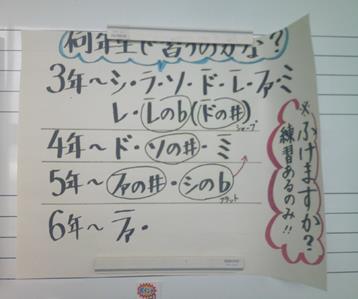

音楽室前の掲示物です。

学年が上がるにつれて、レベルアップしますね。

9月18日現在、40037冊です。4万冊を突破しました。

スポーツの秋

学習だけでなく、運動も頑張っています。朝夕が少しずつ涼しくなり、運動がしやすい季節となってきました。まさにスポーツの秋です。

小体祭に向けた朝練の様子です。リレーの練習です。

本番に向けて、頑張れ6年生!!

朝夕は涼しくなってきましたが、日中はまだまだ暑いです。1年生はテントの陰で、準備運動をしています。

熱中症指数とにらめっこしながらの体育の学習です。

2年生はのぼり棒にチャレンジ!

手と足を上手に使ってのぼっています。

3年生は「表現(表現運動)」の学習をしています。みんな楽しそうに体を動かしていました。

救命講習(9月20日)

9月20日(土)の午前中、PTA主催の「救命講習」が行われました。元消防士で現在Youtubeチャンネル「消防士TV」で動画配信を行っておられる小田誠志郎様を講師に迎え、熱中症の対応や心肺蘇生についての研修会を行いました。約65名の参加がありました。とても貴重な体験となりました。お忙しい中、たくさんのご参加ありがとうございました。PTA研修部の皆様、計画・準備など、ありがとうございました。

校長先生の話

参加者全員で、学校のAEDの設置場所の確認に行きました。

玄関で子供が倒れているという想定で、救急救命措置を行いました。

体育館に戻り、心肺蘇生法の仕方を教えてもらいました。

心肺蘇生法を実践しました。

「自分事と思って行動する」「命を助ける経験を一度でもできたら人生は変わる」と最後に話されました。

4年社会科見学(9月19日)

4年生は9月19日、長崎市に社会科見学に行きました。原爆資料館や爆心地公園、平和公園、そして長崎市科学館で学びを深めました。全校で折った千羽鶴を平和公園へ献鶴しました。

出発式(校長先生の話)

担当の先生の話

みんな元気よく出発しました。

たんぽぽ学級のみんなが見送りしてくれました。

社会科見学を終えて、元気よく帰ってきました。

疲れて帰ってくる子供もいました。見学を頑張ったんでしょうね。

たくさんの先生が出迎えてくれました。

到着式(教頭先生の話)

学習の様子

月を見て、秋を感じる(中秋の名月)

学びの秋です。学習の様子を紹介します。みんな頑張って学習に取り組んでいます。9月は長月と言われます。長月の由来は一日ごとに夜が長くなる「夜長月」からつけられたとされています。厳しい残暑が終わると、心地よい夜風が吹き、虫たちの合唱があちこちで聴かれるようになります。旧暦8月15日は「十五夜」。満月を観賞する風習は中国から伝わりました。日本では団子やススキを供え、秋の恵みに感謝します。今年は今日10月6日が「中秋の名月」。旧暦は月の満ち欠けをもとに作られています。パターンは太陰太陽暦の基本周期である19年でだいたい一巡し、中秋の名月が10月になるのは19年に4~5回だそうです。月をめでながら昔の時の流れに思いをはせてはいかがでしょうか。

2年生の帰りの会の様子です。

聞く姿勢がとてもいいですね。(2年生)

4年生は、社会科見学の事前学習を頑張っています。(9月17日)

9月19日(金)に、社会科見学に行きました。

友達と協力しながら調べ学習を行っています。学び合うことも大切な力ですね。

たくさんのことを調べ、まとめていました。

3年社会の学習です。お店の商品がどこからきているのか調べています。

9月8日の夜中に皆既月食が見られました。その日の朝の月の様子です。今日はどのような月が見られるのでしょうか?

校内研修

「校内研修」の様子を紹介します。「進んで学びよく考える子供」の育成を目指して、子供を主体とした「子供に還る校内研修」の推進を行っていきます。そのためには、全職員による共通理解と共通実践が大切です。そして、「絶えず研究と修養に努める教師」を目指していきます。

放課後の話し合いの様子

みんなで考えを出し合います。

まずは教師自身が学び続ける気持ちをもたないといけません。

5年生の授業の様子です。

5年生の先生が全員参加して、子供たちの学びの様子や授業展開について考えています。

解決方法を班で話し合っています。

たくさんの考え方が出てきました。

あ・い・さ・つ

気持ちのよい挨拶をする人がたくさんいます。挨拶は自分と相手の心と心をつなぐために大切なコミュニケーションツールです。「あ」:相手の顔を見て明るい挨拶をする。「い」:いつでもどこでも挨拶をする。「さ」:先に挨拶をする。「つ」:続ける。学校だけでなく家でも、登校下校の地域でも、自分から進んで、明るく、いつでも、自分から先に、気持ちのよい挨拶を続けていきましょう。

1年生

2年生

3年生

7時25分に学校が開き、元気に教室に入ります。

気持ちのよい挨拶をした後に、掃除を手伝ってくれる4年生です。

気持ちのよい挨拶とボランティア掃除、ありがとう!!

朝から気持ちのよい挨拶をしている2年生です。

4年生の挨拶も気持ちがいいです。

学習の様子

学習の様子を紹介します。自分で考えるだけでなく、友達と考えを交流することで、さらに考えを深めています。

3年国語「私と小鳥と鈴と」「夕日がせなかをおしてくる」2つの詩を読み比べて味わい、気付いたことや考えたことを出し合っています。

3年理科「音の性質」音の大きさと震え方について学習しています。

4年国語「どう直したらいいかな」教科書の文章を読み、直した方がいいところについて話し合っています。

友達と考えを交流しています。

4年算数「78÷19」の学習をしています。19を20とみて仮の商を立てて計算しています。次は3桁÷2桁と問題がレベルアップしていきます。

2年国語「どうぶつ園のじゅうい」時間を表す言葉に着目して、文章を分けています。分けた文章を友達と確認しています。

2年生も友達と考えを交流しています。

時間を表す言葉に気を付けて、文を分けることができました。

読書の秋です。ご家庭で読書を楽しみませんか?

子供たちは学校でよく読書をしています。ご家庭での読書はどうですか?竹松小学校では、毎月第2、4金曜日を含む週末(金・土・日)を家庭読書(うち読)の日としています。「うち読」とは、家族で一緒に読書を楽しく時間をもつことで、家族とのふれ合い、読書への意識を高めることを目的としています。本を読むことで、世界を知り、深く物事を考えることができるようになります。深く考えることは、豊かな人生をつくることにつながります。そして何より、読書は楽しくて面白いです。子供たちにも読書の楽しさを味わわせたいですね。

図書室で読書に親しんでいます。

朝からの読書活動の様子です。

9月16日現在、39289冊です。

6年生の授業参観(9月18日)

6年生の授業参観の様子を紹介します。授業参観の後には、修学旅行の説明会を行いました。小学校生活もあと半年、1日1日を大切に生活していきます。

授業参観(5年生)9月18日

5年生の授業参観の様子を紹介します。授業参観の後には、宿泊体験学習の説明会を行いました。

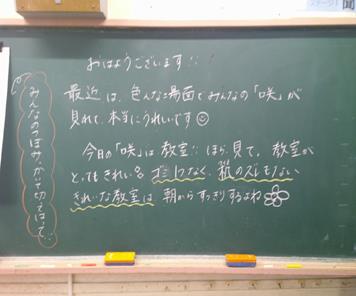

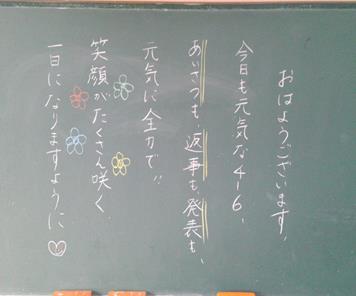

10月(神無月)です。

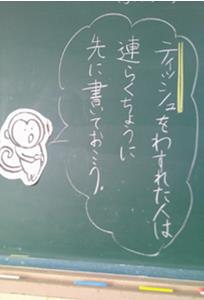

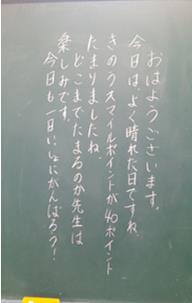

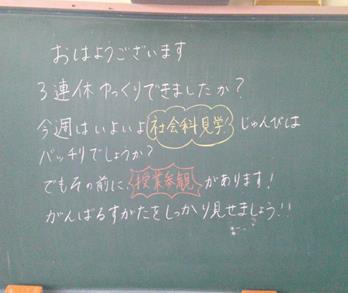

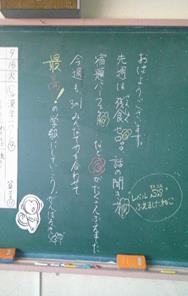

10月は全国八百万(やおよろず)の神様が、島根県出雲市にある出雲大社に集まるといわれています。各地の神様が留守になるため「神無月(かんなづき)」とよばれます。出雲大社に集まるのは「神議(かみはか)り」という神様の会議を行うためといわれています。出雲地方では神無月ではなく、神在月(かみありづき)と言われるそうです。教室には担任からのメッセージが書かれています。1年の折り返しです。学級や学年みんなで力を合わせて頑張っていきます。

授業参観(4年生)

4年生の授業参観の様子を紹介します。

授業参観(3年生)

9月17日(水)は中学年の授業参観・懇談会でした。3年生の授業参観の様子を紹介します。

お兄ちゃん・お姉ちゃんを待っている1年生は、廊下で学習をしていました。

畑の様子(9月14日)

大雨が続いていたので、畑にまいた種が流されていないか心配していましたが、ニンジンもダイコンも発芽していました。

ダイコンの様子

ダイコンの芽です。

雨で土が流されて石が目立っていましたが、力強く発芽しています。

ニンジン畑の様子です。

ニンジンも発芽しました。ダイコンと葉の形が違いますね。

石を取り除かないといけませんね。

オクラはそのまま成長させて、来年用の種を取ります。

ゴーヤは完熟して下に落ちています。落ちている種を集めて、その種を来年まきます。

授業参観(2年生)

2年生の授業参観の様子を紹介します。

2年生の保護者のみなさんです。たくさんの保護者の方が来てくださいました。ありがとうございます。

運動場にはたくさんの車が並んでいました。きちんとルールを守り駐車してくださりありがとうございます。

授業参観(1年生)

9月16日(火)は低学年の授業参観・懇談会でした。1年生の授業参観の様子を紹介します。たくさんの保護者のみなさんが来てくださいました。ありがとうございました。

1年生の保護者のみなさんです。

1年の折り返し(初心を大切に)

「初心忘るべからず」という言葉があります。この言葉は、観世流能楽の創始者の観阿弥の子である世阿弥が言った言葉です。この言葉の元の意味は「能楽を志す者は、習い始めたときの謙虚な気持ちを失ってはいけない。人は少し慣れてくるとすぐ横着になって、練習をなまけやすいものだが、そんなことでは、とうてい上達することはできない」という、いましめることをいったものです。毎日毎日の練習を継続して怠らないことが大切なことは、ただ芸道だけでなく、スポーツも学問も言えることです。また、これと同じようなことを、中国の学者である朱子が「いうことなかれ、今日学ばずして明日ありと、いうことなかれ、今年学ばずして来年ありと」と言っています。「今日は遊んで、明日勉強すればいいや」と考えていると、明日になっても、また「今日は遊んで…」となって怠け者になってしまうのかもしれませんね。初心を大切にして、令和7年度の後半を頑張っていきます。

4年生の算数の学習です。87÷25の計算をしています。25を20とみるか30とみるか、仮の商を立てることが難しいですね

「941÷23」と3桁÷2桁の学習にレベルアップしました。

4年生の外国語活動「What's time is it?」の学習様子です。自分の生活を英語で表現していました。

6年生の国語では、「文章を推敲しよう」の学習をしています。読み手の立場に立って、文章を推敲する力を育てていきます。

6年国語「やまなし」「イーハトーヴの夢」の学習です。宮沢賢治の描写に仕方を味わうとともに、生き方に触れることを通して、作品の世界を捉える力を育てていきます。

「やまなし」を読んだ後に、感じたことを発表しています。

1年生は「12+3」の計算の仕方を考えています。

1年生の算数の学習の様子です。1年間の折り返しです。後半も「進んで学びよく考える子供」の育成を目指していきます。

よくある質問

お問い合わせ