ホーム > 教育・文化・スポーツ > 青少年育成 > 育成 > ココロねっこ運動

ここから本文です。

更新日:2025年12月3日

ココロねっこ運動

ココロねっこ運動は、子どもたちの心の根っこを育てるために、大人のあり方を見直し、みんなで子どもを育てる長崎県の県民運動です。「大人が変われば子どもも変わる」「できることから、大人から」をスローガンに、子どもたちを取り巻く「環境」をより良くできるように頑張っています。

活動

令和7年度

ココロねっこ運動研修会(令和7年11月21日・市コミセン大会議室)

11月21日(金曜日)に青少年健全育成連絡協議会、少年補導委員連絡協議会、保護司会、PTA連合会、小中高校の先生など、総勢124人の皆さんにご参加いただき、「ココロねっこ運動」研修会を開催しました。

はじめに、長崎県青少年育成県民会議の宮本事務局長から、「ココロねっこ運動」について、その趣旨や取り組み内容をご説明いただきました。続いて、長崎県社会教育支援「草社の会」顧問の江頭明文氏が、「『こどもまんなか!』を想う…」をテーマに、ご自身の実践を交えてお話しくださいました。

江頭氏は、子どもが起こした行為を見て子どもに責任を押しつけるのではなく、その背景や育ってきた環境を理解することの大切さを説かれました。また、子どもを中心に据えつつ、大人がどう関わり支えていくべきかを考えさせられる内容でした。

さらに、子どもたちの健全な成長を願う多くの組織で後継者不足や一人あたりの負担が増えている現状についても触れ、持続可能な組織づくりの必要性について示唆をいただきました。

今回の研修会は、子どもたちの健全育成に関わる多くの皆さんが一堂に会し、考えを深める貴重な機会となりました。今後も皆さんと共に、地域の子どもたちを見守り支えていきたいと思います。

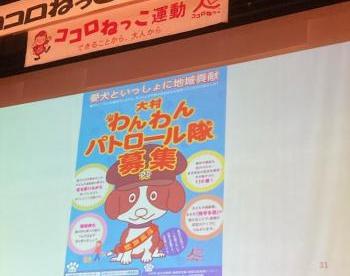

ココロねっこ運動強調月間(11月)

11月は、こども家庭庁が「秋のこどもまんなか月間」と定め、「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施しており、子どもや子育て中の家庭を皆で支える気持ちを育てたり、児童虐待の問題について考えてもらうために、特に広報や啓発活動に力を入れています。

長崎県でも、11月を「ココロねっこ運動強調月間」として大切にし、子どもたちや若者を育てるためのさまざまな活動を進めていきます。

大村市では、11月21日(金曜日)18時30分から大村市コミュニティセンターの大会議室で「ココロねっこ運動研修会」を開催します。

また、各地域や小学校区では健全育成協議会主催のウォークラリーなどのイベントも行われますので、詳しいことは各地区や小学校区の健全協にお尋ねください。さらに、青少年保護のための「立入調査」も実施します。

子どもや子育て中の皆さんが安心して過ごせる社会を作るために、ご協力をよろしくお願いします。

令和6年度

ココロねっこ運動研修会(令和6年11月22日・市コミセン大会議室)

長崎県青少年育成県民会議の宮本事務局長から「ココロねっこ運動」とはどういうものであるのかという話や子どもの居場所づくりについて話していただき、その後、長崎短期大学教授の中野明人氏をお招きして「思春期の子どものこころを理解する」と題して講演いただきました。

思春期には身体・情緒・意識面で悩みや不安が増え、誰もが揺れ動き不安定になりやすく、自己肯定感が低下しやすいとのことです。この時期を周りの大人が早く察して心の叫びに耳を傾けることが一番大切であり、キーポイントは、「笑顔と雑談」で、共感したりポジティブな話をするだけでOKだそうです。また、縦とのつながりではなく、横との関係づくりが大切だとおっしゃっていました。

この研修会には、青少年健全育成連絡協議会の人だけでなく、少年補導委員連絡協議会など子どもを支えてくださる人や学校の先生も来られていました。思春期のお子さんをもつ保護者や子どもの悩みの相談を受けている学校の先生にとっても大変勉強になる研修会でした。

令和5年度

ココロねっこ運動研修会(令和5年11月14日・さくらホール)

初代長崎県こども政策局長を務められました浦川末子氏を招き、「こどもの将来の幸福のために(親の出番・地域の出番)」と題して、講演いただきました。ココロねっこ運動スタート(平成13年度)から関わってこられた経験をもとに、今日の現状と課題をお話してくださいました。

令和4年度

ココロねっこ運動研修会(令和4年11月15日・さくらホール)

11月は「ココロねっこ運動強調月間」に定められています。例年「ココロねっこパレード」を行っていましたが、地域の人から「どのようにココロねっこ運動を推進すればよいのだろうか」という多くの悩みの声が聞こえてきました。

そこで、大人のあり方を見直し、みんなで子どもを育てるためには、地域がどのようなことをすればよいのかを一緒に考えようと、「ココロねっこ運動研修会」を開催しました。市内各地から健全協や学校の校長先生などの多くの人に参加していただきました。研修会では、前健全育成連絡協議会会長である田中まり子さんをお招きし、旭が丘小学校校区の健全協で取り組んできたご自身の体験をもとに、楽しかったことや大変だったことなどを話していただきました。参加した人からは、「地域の宝である子どもをみんなで育てるために、みんなで頑張ろうという意欲が湧いてきた」「地域活動のヒントになった」などの感想をいただきました。

令和3年度

ココロねっこパレードinおおむら(中止)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために中止となりました。少年センターでは、ココロねっこ運動の周知啓発のため、リーフレットを作成し配布しました。

令和元年度

ココロねっこパレードinおおむら

「ココロねっこ運動」とは、子どもたちの心の根っこを育てるために、大人のあり方を見直し、みんなで子どもを育てる長崎県の県民運動です。平成13年度からスタートした運動で、平成20年10月には長崎県子育て条例の中で県民運動として、あいさつ運動や地域見守り活動など、子どもの健全育成のために取り組むことが定められました。

関連リンク

よくある質問

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ