ここから本文です。

更新日:2025年2月25日

寡婦・寡男福祉医療

|制度のご案内|受給資格の申請|対象となる医療費|助成金額|助成を受けるには|こんなときは届け出を|

制度のご案内

大村市では経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉を増進するために病気やけがなどで医療機関にかかった際の医療費を助成しています。配偶者と死別または離別し、現に婚姻をしていない次の年齢の人が対象です。

- 寡婦医療:満50歳から70歳未満の女性

- 寡男(やもお)医療:満68歳から70歳未満の男性

助成対象になる場合は受給資格の申請が必要ですので、手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。

所得制限があります

この制度には所得制限があり、世帯の所得状況を、新規申請時および更新時(年に1回)審査します。その結果、受給資格停止になる場合もあります。

年齢により助成内容が異なります

この制度は年齢の制限があり、さらに年齢により助成となる対象が異なります。なお、寡婦50歳代から寡婦60歳代へ移行する際は、手続きの必要はありません。

- 寡婦50歳代:入院が助成対象になります(外来・薬剤は対象外です)。

- 寡婦60歳代:入院、外来・薬剤が助成対象です。

- 寡男:入院、外来・薬剤が助成対象です。

受給資格の申請

申請場所

福祉総務課(市役所本庁1階)

(注記)オンラインによる申請はできません。

申請に必要なもの

1.健康保険情報が分かるもの(有効期限内の従来の保険証、資格確認書、マイナ保険証)

【注意事項】

- マイナ保険証の場合、窓口にてマイナポータルへログインが必要です。詳しくは、次のPDFをご確認ください。

マイナ保険証で資格申請を行う場合(PDF:74KB) - 「資格情報のお知らせ」は、保険者番号、保険者名、記号・番号、被保険者氏名、資格取得日が確認できる場合のみ受け付け可能です。

2.普通預金の通帳

3.現在の戸籍謄本(全部事項証明書)

4.配偶者の死亡または離別などが記載された戸籍謄本(3に記載されている場合は不要)

5.申立書(受付時に記入します)

6.所得・課税証明書(所得控除額が記載されたもの)

(注記)1月1日現在の住所地や、扶養義務者が市外の場合などに必要です。必要な年度分についてはお問い合わせください。

受給資格の有効期間

始期:申請した日の属する月の初日

終期:70歳の誕生日を迎える月、または大村市を転出した場合は転出日

(注記)受給資格者証の有効期限は毎年9月30日です。所得状況を審査のうえ以後1年ずつ更新します。

対象となる医療費

医療機関の窓口で支払う金額のうち、健康保険適用の金額です。

次の場合は助成の対象になりません。

- 健康保険が適用されないもの(予防接種、健康診断、薬の容器代、入院時の個室料、文書料など)

- 入院時の食事療養費

- 他の法令によって医療費の助成がなされるとき

助成金額

1カ月ごと・医療機関ごとに自己負担額を差し引き、助成対象額に助成割合を乗じた額

自己負担額

【入院】

1日につき:1,200円

【外来】

1日:800円

2日以上:1,600円

同じ医療機関で同じ月に入院・外来どちらもある場合の自己負担額は次のとおりです。

- 入院と外来が1日ずつの場合:1,600円

- 入院と外来が1日ずつで同日の場合:1,200円

- 2日以上の入院があり、同月に通院があった場合:入院1日につき1,200円(通院の自己負担額はかかりません)

同じ医療機関であっても、医科と歯科はそれぞれ自己負担額がかかります。

病院でもらう処方せんにより、院外の薬局で薬を処方された場合は、自己負担額はありません。ただし、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、負担額(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)が発生します。詳しくは、次の厚生労働省のホームページをご確認ください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

助成割合

- 世帯員の誰にも市町村民税が課せられていない場合:助成対象額の2分の1

- 世帯員の誰にも市町村民税の所得割が課せられていない場合:助成対象額の4分の1

- 前記1および2以外の場合:助成対象額の8分の1

なお、60歳代寡婦で次のすべてに当てはまる場合、入院の助成割合はありません。

- 所得税が非課税

- 健康保険の被保険者本人である(被扶養者ではない)

- 本人のみのひとり世帯である

医療費が高額になった場合

各保険者から支給される高額療養費や附加給付金の対象となる金額を所得などから推定のうえ、窓口での負担額から差し引いたものが助成対象額になります。

- 高額療養費:医療費が高額になった場合、健康保険から払い戻される制度です。

- 附加給付金:各共済組合・健保組合が独自に設定した限度額を超えた場合、超過分を支給する制度です。

高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。

助成を受けるには

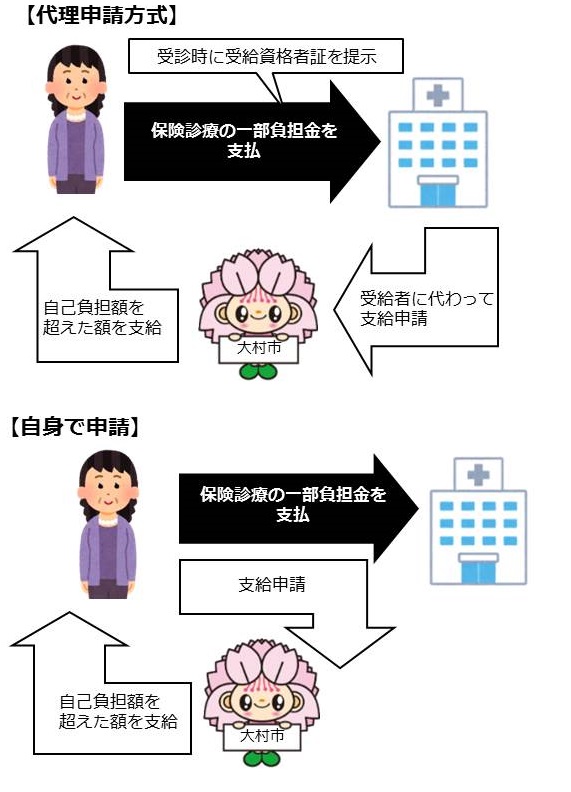

【代理申請方式】

- 大村市内の医療機関で受診する場合のみ

受診時に受給資格者証を提示し、窓口で保険診療の一部負担金をお支払いください。受給者に代わって医療機関が市へ支給申請を行います。申請があった診療について、診療月の翌月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。

【ご自身で申請】

- 受診時に受給資格者証が提示できなかった場合

- 大村市外の医療機関で受診した場合

受診後にご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。毎月中旬頃(休日の関係で月によって異なります)までに提出された申請について、診療月の翌月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。

支給申請書の作成・提出方法

次を確認のうえ、支給申請書を提出してください。

- 医療機関の窓口で医療費を支払った後5年以内で、受診時に受給資格をお持ちであれば申請できます。

- 申請書はひと月単位で医療機関ごとに入院・外来および医科・歯科を区別して、それぞれ1枚ずつ作成が必要です。申請書には領収書(原本)を添付してください。

申請書様式

提出先

福祉総務課(市役所本庁1階)・各出張所

支給申請書を提出するときの注意事項

- 支給申請書は受診した翌月以降に提出してください。

- 領収書は、「患者名・診療日・保険点数・保健診療一部負担金・医療機関名・領収印」が確認できるものを提出してください。支払金額のみのレシートでは受け付けできません。

- 領収書の原本が必要な場合は、コピーと一緒にお持ちください。窓口で確認後、原本をお返しします。

- 紛失などにより領収書の原本を添付できない場合は、対象の医療機関から診療報酬証明を受けてください。

- 診療報酬証明を受ける場合、領収書の添付は必要ありません。

- 郵送申請で領収書を添付する場合は、必ず原本を添付してください(コピー不可)。

- 1つの医療機関ごとに1カ月の診療にかかった合計金額が自己負担額以下の場合は、支給対象外です(薬剤を除く)。

- 代理申請方式に対応の医療機関で、受給資格者証を提示して受診した場合、支給申請書の提出は原則不要です。

こんなときは届け出を

手続きに必要なものをご準備の上、福祉総務課で手続きを行ってください。

【手続きに必要なもの】

- ご加入の健康保険が変わったとき:保険情報が分かるもの(受給資格の申請に必要なものと同じ)・受給資格者証

- 振込口座を変更したいとき:預金通帳・受給資格者証

- 受給資格者証を紛失・破損したとき:受給資格者証(破損時のみ)・保険情報が分かるもの(受給資格の申請に必要なものと同じ)

- 名前が変わったとき:受給資格者証

- 市内転居または市外転出のとき:受給資格者証

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ